前回も書きましたが、奴隷制はできればないことにしたい、アメリカ最大のトラウマです。そのトラウマの内実を、黒人インテリのシェルビー・スティール(Shelby Steele)が “White Guilt”(邦訳『白い罪』)という本で抉り出しました。今回はホワイトギルトに絡めてアメリカのジレンマを見てみたいと思います。

アメリカの歴史的敗戦

1960年代の公民権運動(Civil Rights Movement)から1975年のヴェトナム敗戦にかけての時期は、アメリカにとって日本の敗戦に匹敵する歴史的転換点でした。日本人を「人道の罪」で裁いたアメリカの白人社会は自ら奴隷制を「人道の罪」と認めることで、自虐と贖罪の道を歩みことになりました。

黒人に気を遣い、彼らの異議申し立てに “誠実” に対応することは白人の “道徳的責務” です。日本社会が戦後、中国や韓国に気を遣い、慰安婦問題や歴史教科書問題などで事あるごとに “誠実” な対応を余儀なくされてきた歴史と重なるものがあります。

ホワイトギルトとは何か?

ではホワイトギルトとは何なのでしょうか?さしずめ日本流の自虐史観に相当する意識と言えるかもしれません。

ではホワイトギルトとは何なのでしょうか?さしずめ日本流の自虐史観に相当する意識と言えるかもしれません。

ただし、日本人の70年以上前の戦争は自衛戦争だった側面もあって一概に侵略戦争と断定できないのに対し(断定するのはリベラルのみ)、アメリカの奴隷制は申し開きのしようがない絶対悪である点が決定的に異なります。アメリカのトラウマははるかに深いのです。

道徳権威の喪失

スティールさん本人のスピーチを公開しているサイトがありますので、本人の解説を以下に紹介します(喋りなので厳密な対訳にはしていません、太字はブログ主による強調です)。

So white guilt, then, is not a guilt of conscience. It’s not “I can’t sleep at night because I’m so guilty about what happened to black Americans before I was born.” It’s not that kind. If white guilt was that then we wouldn’t be here today talking about this phenomenon. But it is this vacuum of moral authority, this having the authority to be able to speak about any number of issues, race, poverty, and so forth, because of having acknowledged this past, the sins of the past.

ホワイトギルトは良心の呵責ではありません。「オレが生まれる前のことだけど、黒人たちに起きたことについてはオレにも罪がある」というのとは違う。もしそうなら、今日ここでこうしたお話はしていないと思います。そうでなく、ホワイトギルトは白人の道徳権威の喪失なのです。彼ら自身が過去や過去の罪を認めしまったことで、人種や貧困などについて権威をもって語れなくなったのです。

White guilt is enforced by stigma. When you acknowledge that you were a part of a group—that you belong to a group that did a wrong in the past. If you want to I think see this in vivid terms, think of the Germans after World War II, the stigma of having been a Nazi, having a Nazi in your family, an uncle who was whatever. Well, you might yourself not have been a Nazi, might never have subscribed to that point of view, but outside of Germany, all Germans in a sense became from then on stigmatized by the sin of Nazism, and other people could look at them and have a certain kind of, again, moral authority in relation to them.

ホワイトギルトの罪状は負の烙印(スティグマ)です。罪の烙印を押されれば、みなさんは自分も過去に悪いことをしたグループの一員であると認めたことになります。第二次世界大戦後のドイツ人を思い起こせば、わかりやすいかと思います。みなさん自身がナチ党員だった場合、あるいは家族の誰か、たとえばおじさんがナチに属していた場合、みなさんに罪の烙印が押されます。いくらナチ党員ではなかった、支持もしていなかったと言っても、ドイツの外ではドイツ人全員がナチズムの罪の烙印を甘んじて受けるしかありません。ドイツ人以外の人に、ドイツ人をそのように見なす、ある種の道徳権威が付与されているわけです。

ドイツ人を黒人に、ナチスをレイシズム(奴隷制)に置き換えれば、白人が白人であるだけでレイシストの烙印を押す道徳権威が黒人に付与されたわけです。

Well, in many ways I think that’s what happened in America. Whites became stigmatized as racist. And from that point on whites were in the position of forever having to prove the negative, that they’re not a racist. And again, if they don’t prove the negative, then the stigma sticks. Well, you must be a racist. And so since that time whites, and particularly, again, institutions, have lived under threat of stigmatization.

多くの面で同じことがアメリカでも起こり、白人は白人であるだけで人種差別主義者の烙印を押されるようになりました。その時点から白人は永久に、そうでないことを証明し続けなければならなくなりました。レイシストでないと証明しなければ、それだけで即レイシストと烙印を押されます。以来、白人は、特に大企業や公共機関はレイシストの烙印に怯えながら暮らすことになりました。

スティールさんは公民権はアメリカ史上最大の結節点だったと別の場所で言っています。1960年代後半あたりから、白人全体がそれまでの道徳権威の座から滑り落ちて、逆に黒人の道徳権威に媚びる存在に変質していったわけです。

道徳権威の放棄

それまで一般の白人(もしくは白人至上主義者たち)には、「個人が責任を負うこと、一所懸命に働くこと、一人ひとりが創意を発揮すること、より大きな悦びのために刹那的な満足は我慢すること、卓越性を追い求めること、競争は実績のみによって行われること、優れた業績を成した者には名誉を与えること」(原著引用)ーこうした白人文明の築いた道徳権威があり、それを他民族に向けて誇っていました。

こうした諸道徳はいまも人種の違いを超えて人類的に重要な価値を有しているのですが、当の白人たちがその道徳権威を黒人やマイノリティへの「罪滅ぼし」と引き換えに捨て去り、歴史の彼方へ追いやってしまったのです。その結果、魂の抜け殻になった白人たちが「いい子ぶりっこ」をひたすら志向する、薄気味の悪い超リベラルな社会が到来し、現在に至ります。

レイシストでないという負の証明を求められる社会

This leads to the next phenomenon that is a feature of white guilt, and that’s dissociation. The only way to get away from the stigma of being a racist is to find some way to dissociate oneself from the stigma, from the image that you are a racist. That you are like the whites of old. That you still secretly are a white supremacist. That you still secretly believe in this. That you may be smiling, but your heart is still committed to racism. And so again, whites walking around under this sort of cloud of suspicion then have to find ways to dissociate themselves from that.

ホワイトギルトは次に(レイシズムからの)断絶という志向を生みました。レイシストの烙印を押されないためには、烙印から極力遠い位置に、レイシストのイメージからかけ離れた場所に身を置くしかありません。密かに昔ながらの白人至上主義者のままじゃないのか、うわべの微笑みの裏で人種差別に加担しているのじゃないか、そういう負のイメージを避けなければいけません。ほんの少しでもレイシストと疑われる生き方を避けねばならないのです。

水と油のままの白人優位社会

白人社会全体が、特に企業や大学がレイシズムの烙印を避けるべく振る舞い始めた影響は大きく、ジョンソン大統領の偉大な社会政策(Great Society)などの優遇措置、アファーマティブ・アクション(Affirmative Action)などのマイノリティ優遇政策が大々的に施行されました。

同時に黒人は「解放」され突如「自由」になります。それは確かに黒人たちが勝ち取った「自由」ではありましたが、彼らはその自由を元手に新たな自分づくりへとは向かえなかったのです。無理もないことです。強制的に祖国から引き剥がされ、他人の土地で使役され白人に隷属してきた人間たちに、社会を組み立てる展望も力もノウハウもあるはずがないからです。白人と黒人が協力して新たに民主的社会を作り直すという動きも生まれませんでした。

彼らは加害者(非難される者)と被害者(非難する者)という役割を割り振られ、水と油のように分離したままでした。そのうち黒人の多くは白人の「罪滅ぼし」に甘え、無気力になり、妙に権威意識だけは高い厄介な存在になっていきました。なかでも落伍の程度が激しい人間たちはアンダークラス(under class)と呼ばれ、社会のガン扱いを受け始めます。都市のスラムや低所得者住宅は犯罪と退廃の温床となり、追いつめられた黒人は己の不遇や貧困や犯罪を白人の、歴史の、社会に転嫁していきます。

白人権力の院政化

結局、公民権運動のもたらしたものは何かと言えば、白人権力の「院政化」です。表向きはレイシストから距離をとるアリバイ工作を続けながら、実質的な政治的、社会的、文化的主導権は奥の院に引っ込んだ白人エリート層が握っています。黒人たちへの「罪滅ぼし」は社会の必要悪、いわば社会の治安維持コストのようなものです。

もちろんエリートとて無傷ではありません。半永久的に罪滅ぼしを続けなければいけないのですから、いくら本音ではないと言っても精神は深く傷ついています。それが端的にあらわれたのが、白人エリートの既成宗教への軽蔑、メインラインと呼ばれる伝統的諸教会からの離脱です。

アメリカの二大思潮

エリートの変質は大きく2つの流れを生みました。

- ひとつは既成教会離れです。詳しくは別の機会に譲りますが、本質的に「宗教国家」であるアメリカにおいて、既成教会はキリスト教信者の10%にも満たない弱小勢力に縮小しています。その代わり、公民権運動以来のリベラル的価値観(階級、マイノリティ、ジェンダーの平等等々)を巧みにキャンペーンや教義に取り込んだ新興教会(メガチャーチと呼ばれる巨大教会)が急成長を遂げました。またエリート層とは別に、トランプに投票したような、いわゆるレイシストの烙印を押されがちな白人保守勢力は、主にエヴァンジェリカル(福音派)という教派横断的な大所帯の下に糾合され、一大政治勢力を形成していきました。

- もうひとつはリベラリズム勢力(黒人問題)の、ネオリベラリズム(マイノリティやジェンダーのエンパワメント、ソーシャル・ジャスティス運動)への変質です。レイシストの烙印を恐れるあまり、アメリカのリベラルはありとあらゆる差別を洗い出し、差別狩りを行い始めました。それは偏執狂的ともいえる道徳的潔癖性を志向します。その結果、ポリティカル・コレクトネス、アイデンティティ・ポリティクス、ソーシャル・ジャスティスの錦の旗の下、”反動分子” の排除が強化されていきました。白人たちはレイシストからの断絶はおろか、あらゆる古い価値からの断絶を通じて「無罪証明」をしなければ社会的認知を高められないのです。

こうした息苦しいアメリカ社会の状況は、煎じ詰めれば奴隷制が深く広くアメリカ社会を蝕ばんだ帰結です。アメリカは旧大陸のヨーロッパ人が犯した罪をも一身に引き受けさせられている宿命を持つ気の毒な国だと思います。

ワトソン・バッシング

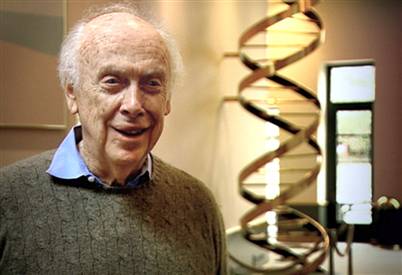

レイシストの烙印を押されやすい人物の代表に、DNAらせんの発見者でノーベル賞を受賞したジェームズ・ワトソン博士(James Watson)がいます。最後に、最近起きた彼の舌禍事件を紹介しましょう。

今年1月、ワトソン博士が “再度の黒人差別” 発言で古巣の研究所により名誉号を取り上げられました。ゲノムプロジェクトの推進者として有名な名士なのですが、公開の場でたびたび差別的な発言を行い、レイシストのレッテルを貼られてきました。今回、レッドカードを食らったのは次の黒人に関する発言です。

In the new documentary on PBS celebrating his life, an interviewer asks the 90-year-old scientist if, given the backlash he suffered after his comments about race and intelligence, his views had changed. His answer leaves no room for uncertainty: “No, not at all,” he says. “There’s a difference on the average between blacks and whites on IQ tests. I would say the difference is genetic.”

著名人の生涯を振り返る、PBS制作の新ドキュメンタリー・シリーズで、インタビュワーが「人種と知能に関するコメントでひどい目にあった後、考え方は変わりましたか」と90歳のワトソンに水を向けると、ワトソンは即座に「いいや、まったく」と返した。「IQテストでは黒人と白人の平均に違いがある。この違いは遺伝的なものだと思う」。

この考えが「不適切かつ非科学的だ」とされてコールド・スプリング・ハーバー研究所からすべての名誉職を剥奪されたわけです。

人種と知能というアメリカのタブー

では本当にワトソン博士の発言は「非科学的」なのでしょうか?以下の人種間のIQマップをご覧になれば一目瞭然でしょう。ワトソン博士の発言内容は、人種と知能には相関性があるという現代の「科学的知見」に基づいているのです。

これはIQという白人が開発した指数が知能を計る万能の規準であるという意味ではありません。IQという尺度に基づく限りにおいては「黒人は白人より劣る」ということです(皮肉なことに「白人は東アイジア人に劣る」わけですが・・・)。

ワトソン博士は確信犯?

だから、最初に物議をかもした2007年の発言においてもワトソン博士は口から出まかせの人種偏見を述べているのではないのです。

The greatest upset came when Dr Watson told an interviewer from the Sunday Times in 2007 he was “inherently gloomy about the prospect of Africa” because “all our social policies are based on the fact that their intelligence is the same as ours – where all the testing says not really”.

社会に最大の衝撃を与えたのは2007年サンデー・タイムズ紙に載ったワトソン博士のインタビューだった。彼はこう発言したのだ、「アフリカの将来については内心悲観的だ」。なぜなら「あらゆる黒人に関係する社会政策は、彼らは白人と同程度の知能をもつという前提に立っているが、IQテストの結果はその前提を支持しない」からだ。

He added that while he would like everyone to be equal, “people who have to deal with black employees find this is not true”.

「みんなが平等な知能を与えられていればいいと思うが、」とワトソン博士は付言した。「黒人従業員に対処しなければならない人々なら、それが真実でないことに気づくだろう」。

この英語ソース記事の他の部分でワトソン博士は女性やユダヤ人に対しても差別的な発言をしています。いかにも進歩的なリベラル(progressive liberal)に目の敵にされやすいキャラです。とりわけ博士の関与していたコールド・スプリング・ハーバー研究所は20世紀前半、優生学(eugenics)の研究機関であった過去から人種差別主義者の巣窟と見なされていたという経緯もあります。

自虐史観とリベラルの思想独裁

今回のワトソン排除の動きは、シェルビー・スティールさんの指摘通り、組織(研究機関)がいかにレイシストの烙印を恐れているかの実例です。「黒人のIQは白人より有意に低い」のは「科学的真実」ですが、いまのアメリカではそれより「政治的な正しさ」が優先されます。

同様の事例ですが、先ごろアメリカン大学は「白人の語学力の優越」が明らかなため「成績をつけるときライティング能力は考慮しない」よう通達を出しています。これもマイノリティ、主に黒人に配慮した施策の一例です。

公民権前のアメリカなら、このような一連の動きを「独裁」だと非難する保守派がたくさんいたのですが、いまでは報道さえされません。最もレイシストの烙印を恐れるのが実はメディアだからです。こうして完全な報道管制が敷かれ、ネオリベラルの思想的「独裁」が長く続いていたところへ、主にワーキングクラスの、「断絶」意識の比較的薄い白人保守層が反旗を翻しトランプ大統領を選ぶと明らかに社会の雰囲気が変わりました。しかし大きな断罪と贖罪の流れは変わっていません。自由、平等、非差別を病的に求める裏で、嘘と鬱屈が澱(おり)のように淀み、確実にアメリカ人のこころを蝕んでいるように見えます。

白人の内輪もめは無意識のマッチポンプ?

最後にアメリカの現状を端的に表現した文章を、どこかのサイトのコメント欄で見つけましたので引用しておきます。

Liberals in white society will never stop coddling blacks because it makes them feel superior to the people that know the truth.

白人社会のリベラルは黒人を甘やかし続けるだろう。なぜか?本当のことを知る人に対して自分たちが優越感を感じられるからだ。

coddle (v.)

c. 1600, “boil gently,” probably from caudle (n.) “warm drink for invalids” (c. 1300), from Anglo-French caudel (c. 1300), ultimately from Latin calidium “warm drink, warm wine and water,” neuter of calidus “hot,” from calere “be warm” (from PIE root *kele- (1) “warm”).

The verb meaning “treat tenderly, make effeminate by pampering” first recorded 1815 (in Jane Austen’s “Emma”), but the connection to the other word is uncertain; it might as well derive from caudle. Related: Coddled; coddling.

ここで「本当のこと」とは、白人・黒人間のIQ格差を指します。つまり、同じ白人同士の間で、エリート層にルサンチマンを抱くリベラルたちが、彼らに「本当のことを知っている」けど言えないように仕向けることで憂さ晴らしをしているという構図です。

coddleという単語が生きています。これはミルクやワインをゆっくり温めるように、”劇物” を刺激しないように甘やかす(丁重に扱う)という白人の屈折感情をよく表した表現だと思います。

白人の内輪もめは一見黒人への「罪滅ぼし」に見えますが、実は白人の本能的、無意識的な自己防衛なのではないでしょうか?本当の目的は白人支配の「院政化」ではないかと思うのです。なぜなら人類史において自発的な反省(負の伝統からの断絶)など存在しないからです。むしろ反省を「制度化」することで黒人にもマイノリティにもこれ以上文句を言わせない(無意識かもしれないが)巧妙な統治戦略に見えます。

根無し草文明

これはブログ主の個人的感触ですが、白人たちの魂の根っこには誰かを差別しないと安心できないコンプレックスが埋め込まれています。ユダヤ人、黒人、アジア人、誰でもいいのです。なぜそうなるのかと言えば、ヨーロッパ人がキリスト教を選んだときから、いやローマのカトリック教会に服従したときから、根無し草になったためでしょう。先祖の否定、いわば自己否定の上に築かれたのがヨーロッパ文明でありアメリカ文明だからです。ホワイトギルトは先祖や祖霊を捨て去った白人たちへの罰なのかもしれません。

因果は巡るのでしょうか?白人たちは奴隷制を通じてアフリカ大陸の黒人たちを力づくで根無し草に作り変え、罪のない彼らに己と同じアイデンティティの剥奪を強制したことになります。

今回こうしたことを書いたのは、日本人がグローバル化なり、国際化なりを考えるとき、表のメディアがあまりに一面的で能天気な白人像を拡散し、日本人に誤解を与えているからです。

コメント