お金の話

お金の話 【お金の話】お金の正体について。雲行きが怪しい現代、今後お金はどうなる?

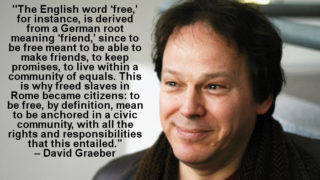

近年、デジタル通貨が話題になる機会が増えてきました。ビットコインなどの暗号資産のことではなく、中央銀行が発行する法定通貨のデジタル化の話です。クリモネは常々「看板の付け替えで通貨の本質的欠陥は直せないだろう」と思ってきました。通貨の本質的欠...

お金の話

お金の話  投資・トレード

投資・トレード  文明文化の話

文明文化の話  お金の話

お金の話  お金の話

お金の話  お金の話

お金の話  お金の話

お金の話  お金の話

お金の話  お金の話

お金の話  お金の話

お金の話  お金の話

お金の話  お金の話

お金の話  お金の話

お金の話  お金の話

お金の話