【語源学の旅】”money” の来歴03:地母神の遠い記憶とお金の起源

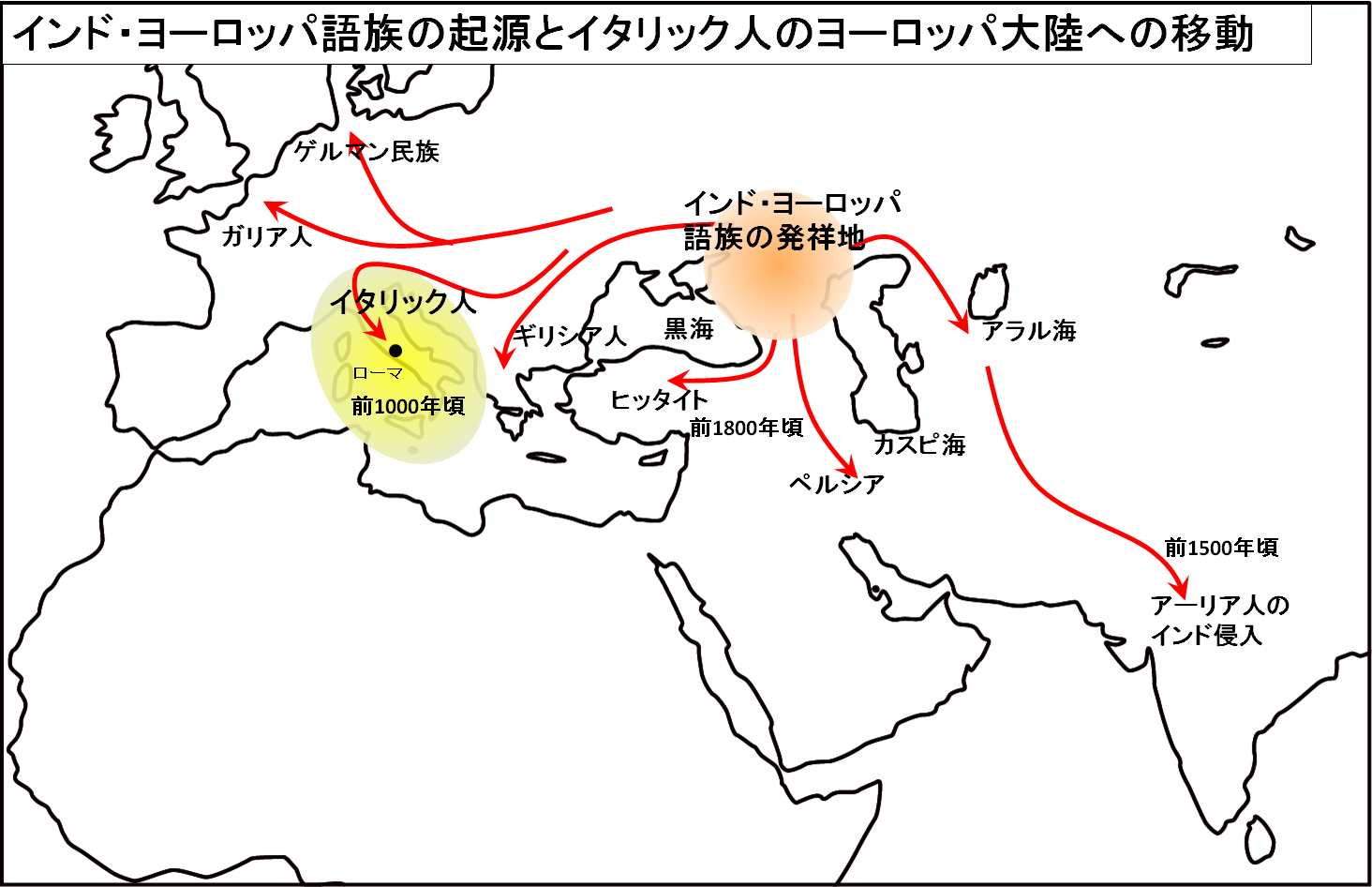

前回、前々回の記事で、マネーがローマの女神ユーノーに由来することばであること、ユーノーはローマ発祥ではなく、さらに古い時代の神々の性格を統合的に受け継いでいるらしいことがわかった。シリーズ最終回は、これをお金の起源の話まで遡ってみたい。

太古の伝統を受け継ぐ三相一体の女神

ユーノー(Juno)は古代ローマにおいて国母といえるような特別の扱いを受ける女神だった。

三相女神(Triple Goddess)

有名な古代遺跡フォロ・ロマーノに隣接するカピトリヌスの丘は、ローマ七丘の中で最も高い土地で、古代ローマ時代には最高の格式を誇るユピテル・オプティムス・マクシムス、ユーノー、ミネルウァ神殿(Aedes Iovis Jupiter Optimus Maximus, Juno, Minerva)が立っていた。神殿に祀られていたのは最高神ユーピテル(Jupitar)を中心に、脇にユーノー(Juno)とミネルヴァ(Minerva)だ。

しかし共和政ローマが成立する以前、ラティウム(Latium、ラテン語の語源)という連合部族の時代には、男神ユーピテルではなく女神ユーウェンタース(Juventas)が、ユーノー、ミネルヴァとともに祀られていた。この神の交替は母権社会が父権社会に取って代わられていったことを示している。

三相女神とは、三つの異なる相(ペルソナ、person)として現れる神々は本来ひとつの神格であることを意味する。ラテイウムの場合なら、ユーウェンタースは名を記されない女性神格の若い時期(処女)を代表し、ユーノーは出産期の女性、ミネルヴァは賢者としての老婆を代表する。つまり、三相一体の女神は独立した神格ではなく、三柱で一つの神の全体として崇めらていたことになる。ユーノーという呼称(ラテン表記ではiuno)が、”一にしてすべて” を含意するエトルリアのウニ(uni) から来るのはそのためだ。

ウニの起源はメソポタミアの神

エトルリアのウニもまた、さらに古いオリエント世界の女神を起源としている。

アスタルテ(フェニキア)→ウニ(エルトリア)→ユーノー(ローマ)

地母神の時代

ところが、アスタルテ自身も別の神々と習合している可能性が高い。人類共通の祖先がアフリカ大陸にいたのと同じように、ユーノーに至る女神たちの始原には、母権社会を代表する大地母神または地母神(Mother Goddess)と呼ばれる偉大な母神があった。

農耕民の世界から定住遊牧民の世界へ

地母神は豊穣の神だから農耕社会の産物である。農耕民たちは地母神を三神女神として祀った。この三神女神をデフォルトとして、遊牧民の末裔に当たるローマやギリシャでは、遊牧民の最高神が神座の中心に君臨し、男一体あるいは二体を含む三相一体様式が確立していったのだろう。同じく父系支配の強いキリスト教でも、すったもんだの末、父神、子神(イエス)、聖霊の三位一体が定着した。

政治経済面から見れば、社会の支配者が農耕民から定住遊牧民の社会に移動したことを示唆する。

マグナ・マーテル=キュベレー

なお、地母神系統だけが神ではない。ローマ神話にはユーノーになる神統とは別に、マグナ・マーテル(Magna Mater)なる地母神が登場する。この神はギリシャではキュベレー(Cybele)と呼ばれる。キュベレーの起源は青銅器時代のアナトリア半島(トルコ)プリギュア(フリギア)にあるらしいが、キュベレー信仰はカルタゴとの第二次ポエニ戦争のどさくさにまぎれてローマに持ち込まれたのだという。

画像はトルコ・コンヤ市郊外のチャタル・ヒュユク遺跡から出土した母なる神像だ。キュベレーかどうかはわからないが紀元前6000年頃に制作されたもの。チャタル・ヒュユクは現在から9000年以上遡ることができる世界最古の都市遺跡だ。

有名なフレイザーが『金枝篇』(”Golden Bough” James Fraser)によって類型化しているように、キリスト教を国教化するまでの長い期間、ローマでは女神が圧倒的に崇拝されていた。母権社会だったからだろう。

女神は豊穣の象徴である反面、破壊の貌をもつ。この点ではヒンドゥーの神カーリー(kali)が有名だ。自然災害や天変地異が農作に深刻なダメージを与えた現実を投影していると考えられる。

関連記事:【語源学】深淵について03 ― カーリーとロゴスと現代社会

しかし一神教を発生させた遊牧民は草原もしくは砂漠もしくは高地を移動する、過酷な自然条件を克服し生き残るためには意思や結束(掟)、すなわち父性原理を重視する。

フレイザーは、ユダヤ教に発したキリスト教やイスラム教が、在来の地母神信仰やそれに影響された多神教風土を席巻し、世界宗教化していく過程が人類の歴史であると見たのだった。実際、聖書では地母神や多神教の神格が悪魔とされ、信仰の世界から排除されていく。それはそれで深いテーマなのだが、このシリーズでユーノーから地母神までを追ってきてブログ主に最もインパクトがあったのは、お金という媒体そのものの由来が女性と結びついているという知見の存在だ。

お金の根源は女性と結びついている?

英語の money という語はユーノー・モネータに起源を持つが、ユーノーの始原には地母神がいた。つまり、貨幣もまた地母神の時代、さらにはそれ以前に生まれたとしても不思議なない。人類学や考古学の知見によれば、貨幣の起源は少なくとも8000年以上前の古代メソポタミア(シュメール)まで遡れるという。

では、お金はどのようにして生まれたのだろう?

参考:経済人類学者平山朝治の「貨幣の起源について」 を参考に簡単に考えてみよう。

お金の起源にまつわる主流派経済学のウソ

経済の教科書でよく行われる説明は次のようなものだ。

- まだ貨幣のない未開社会では、物々交換(barter)しか経済は行えなかった。しかし物々交換は <こちらの欲しいものを相手が手放したくて、相手の手放したいものをこちらが欲しい> という欲望の二重一致(Double Coincidences of Wants)が起きないと成立しないためとても不便だ。思惑が一致しなければ、別の相手を探さねばならない。

- そこで取引を仲介する手段として、誰もが欲しがる稀少な財(穀物、家畜、稀少性が高く劣化しない金銀など)を使い、その財を通じてこちらが手に入れたい相手のものを買うという行為が成立した。

- この財が貨幣の起源であり、貨幣は最初交換手段として始まった。その後、価値の尺度や価値の保存という機能が追加されていった

この交換手段起源説はアダム・スミス以来、マルクス経済学でも、現在主流の新古典派経済学でもまことしやかに受け入れられているのだが、カール・ポランニーという学者によって厳しく批判された。

ポランニーによれば、「未開社会や古代社会の貨幣は、互酬や再分配といった非市場経済において、専らある種の支払(債務弁済)手段のみに使われたり、価値尺度としてのみ使われるものもある」(平山資料 p2)のだから、貨幣の起源や本質を交換手段に限定するのはおかしい。新古典派的な貨幣起源説は、市場経済が成立した時点の観察から原因を演繹した誤り(はじめに結論ありきの間違い)だというのだ。

女性と貨幣は共同体間を結ぶ媒介だった

では互酬や再分配といった非市場経済において、どのように貨幣は生まれたのか?

詳しい説明は省くが、未開社会では物々交換のような相対取引を行おうとすれば、未知の共同体同士は敵対はしなくても緊張関係を解くことができない。お互いを信用できないからだ。

では信用できるようにするためにどうしたか?

嫁を出したのである。

- 女性が外婚することで嫁ぎ先に子どもが生まれて、共同体間に親戚関係が生じる。血のつながりは共同体間の関係を安定させる。このとき女性は嫁ぎ先に実家の大事にしていた家財なり特産物なりを持参する。この嫁が嫁ぎ先に持ち込むこの物資は余剰物として貨幣に発展していく。

- これは二つの共同体間に限定した話ではない。例えば、未知の共同体AとBがあるとする。Aの娘がBに嫁いで子どもを生む。AとBは親戚関係となる。このとき嫁いだ女性はAとBにとって交換手段だが、子宝を授けることを通じて余剰(それまで存在しなかった価値あるもの)を生み出す。そういう意味では価値の保存手段でもある。

- そこへさらに未知の共同体Cが登場し、Aとしてはここと渡りをつけたい。別の娘をCに嫁がせる。AとCは親戚関係となる。このとき同時にBとCも遠縁関係になる。

こうして外婚を繰り返せば異なる共同体間に血縁的絆が形成され、ひとつの社会を形成していく。余剰も蓄積していくだろう。社会がある程度の規模に育てば、余剰を通じて経済的な発展が志向されていく。それが新たな別の社会との交易関係へ発展していった結果、市場社会が生まれた。そこでは富や財を専門に仲介する人間が現れる余地ができ、彼らが商人や貿易商になっていく。こうして資本の蓄積が起こったことになる。

交換手段起源説は危険

なぜ資本を蓄積し増殖させていったかといえば、市場の発達で向上していった生活水準を維持するには、何より人口を増やす必要があったからだろう。

マルクス経済学が言うような、強欲な資本家が労働者の「労働成果を搾取して剰余を溜め込むことで資本が蓄積した」という説はフィクションに近いのではないか。このように見てくると、人間の経済を豊かにしてくれた契機は外婚制度、すなわち媒介役をしてくれる女性である。敬われて当然ではないだろうか。とりわけ生殖力に秀でた女性が重んじられ、地母神として崇められていったのも頷ける気がする。

ではフレイザーの言うように地母神を重んじた農耕社会が、遊牧民社会との争いに敗れ、次第に一神教に取って代わられたというのは本当なのだろうか?

半分は正しいように思う。しかし経済活動が高度化していくと、子育てに追われる女性を中心にした農耕社会では生産力に限界がある。そのために、次第に経済の中心が交易や工業に移っていったと見る方が自然ではないか?

体力に勝り、契約や会計など抽象的思考に秀でた男性を中心に経済を回す方が効率的になったのだ。その結果、男神(唯一神)中心の父権制社会へ移行していったのではないかと思う。

すっかり語源学から離れてしまったが、money というひとつの手がかりから、古代ローマや古代の宗教まで探求することができた。宗教と経済は深く結びついているのだ。

関連記事

負債=信用論(Money as debt)

貨幣の起源については以下のグレーバー氏の負債論も興味深い。負債(debt)は信用(credit)である。信用は未来の時間をいま使う行為だ。ここに経済成長のすべての秘密がある。

信用創造と利子

信用経済が経済拡張の鍵だとすれば、そのエンジンをさらに前進させるのが利子(interest、yield)という仕組みだ。なぜ金融がいまのように大きな力を持つようになったのか?利子が負債を回転させ、火に油を注ぐ。コンピュータークリックひとつで魔法のようにお金を生み出せる信用創造(money creation)の特権を与えられた銀行である。

マルクスは「資本家階級が労働者を搾取している!万国のプロレタリアート諸君、決起せよ!」と言って名をあげたが、撃つ敵を間違えたのである。なぜなら資本家(ブルジョアジー)もまた負債=信用サイクルに取り込まれ、恒常的な競争状態に置かれている。一番エライのは信用サイクルや競争の連環の外にいて、”不労所得” (=利子収入)にあずかる誰かさんたちである。

ディスカッション

コメント一覧

まだ、コメントがありません