【一神教への道】ユダヤ教の変質:エジプトのアテン宗教改革とヘブライ人のコンプレックス

ユダヤ教の一神教化が蒔いた種はキリスト教とイスラム教の二大宗教へ受け継がれ、人類史を劇的に変化させた。その功罪はいまも人類のリアルな課題である。今回から、唯一神信仰(monotheism)はなぜ、どのようにして生まれたのか、何が問題なのかを考えていきたい。

当シリーズの問題意識

本シリーズを始める理由を最初に書いておこう。簡単にいえば、一神教はビョウキだと思うのである。「英語とつきあう」以上、このビョウキは無視できない。英語もまたその病理の中で育まれた文化を背負っているからだ。一神教問題の病理は以下の3つに集約される。

- 排他性

- 不寛容

- 戦闘性

- 帝国性(侵略性)

ひとことでいえば、独善的な暴力性である。この暴力性は一神教教徒の政治や経済や文化の全領域に及び、グローバル化を通じて世界的な影響を与えている。

欧米では現在、緩やかに世俗化、すなわち宗教離れが進んでいるが、それは必ずしも事態の改善を意味しない。一神教的思想をベースにつくりあげた政治経済システムは温存されたままだからだ。その集約点は貨幣である。貨幣を事実上の普遍神の地位につけ、カネの力で宗教の違いを乗り越えようというアプローチである。

個人的な実感をいえば、小さな頃の日本はもっとのんびりしていて、街に活気があり、人と人が仲良く暮らしていた。それがバブル前後から急激に変わった。ぎすぎす、余裕がなくなり、他者は競争相手になってしまった。

今にして思えば、こうした変化は、一神教徒の作った世界システムが日本をなし崩しに変えた弊害なのである。日本人の根底は唯一神信仰を受け入れていないから、敗戦後の国の政治経済を立て直すために半ば無自覚に欧米流のやり方に対応してきただけだ。

一神教問題への大きな回答のひとつがマルキシズムだったが、それは一神教的思考の延長線上にあらわれた唯物論だったから問題の本質的解決にはならなかった。現在は差し当たってマルキシズムの変形バージョンとしての社会民主主義、あるいはネオリベラリズムで押し通そうとしているが、そこでも反動が出始めており、うまい解決は見出せそうにない。

唯一神教の病理はいまも世界を蝕むリアルでグローバルな課題であり続けている。

唯一神信仰と単一神信仰

ユダヤ教、キリスト教、イスラム教は揃って預言者アブラハムを開祖とするため、アブラハム宗教と総称される。アブラハム宗教はただ一つの神を信仰し、他の神々は認めない唯一神信仰(monotheism)である。したがって他の神々は存在しないか、天使や悪魔やデーモンや魔女や聖母マリアやその化身に置き換えられる。

これに対して東洋の伝統宗教(たとえばヒンドゥー教、仏教、神道など)にも「究極の真理」「宇宙の理法」などただ一つの崇高なるものという発想は存在する。実際、ヒンドゥー教や神道には、そうした真理を体現する神格としてブラフマーや天照大神という最高神が存在する(オリジナルの仏教は神を信仰しないので例外扱いとする)。

しかし、最高神以外は拝んではならないとか、他の民族に信ぜよと強要するということはない(太平洋戦争中の日本政府が似非一神教信仰で中国人や朝鮮人に天照信仰を強要した例があるが、宗教伝統的には例外として扱える)。このように最高神の下に多くの神々を位置づけ、それぞれの神の信仰を許すかたちを単一神信仰(henotheism)と呼ぶ。

この違いは非常に重要である。なぜなら宗教は政治の反映だからだ。

- 単一神教は多神世界からの自然な変化である(合従連衡)。

- 一神教は革命思想によって意図的に引き起こされる(革命政権)。

突然変異的に生み出された唯一神信仰

一神教化以前のユダヤ教

唯一神(one god)の信仰を強制するユダヤ教は、ある日突然生まれたわけではない。ヘブライ人には伝統的な多神教的祭祀が存在した。彼らがカナンの地に定住してイスラエル王国(北王国)とユダ王国(南王国)を営んでいたBC11~8世紀頃には、ヤハウェはまだ存在が薄く、伝統的主神はエロヒムと呼ばれ、彼と並んでアシェラ神(Asherah、アシュタルテ Astarteとも)などの女神たちや他の神々も拝まれていた。戦後、イスラエルから続々と多神教祭祀の考古学的証拠が発掘されていて疑いようのない事実として認定されている。

その意味では、この時期のユダヤ教は他のメソポタミア地域と同質の、自然な信仰世界であった。

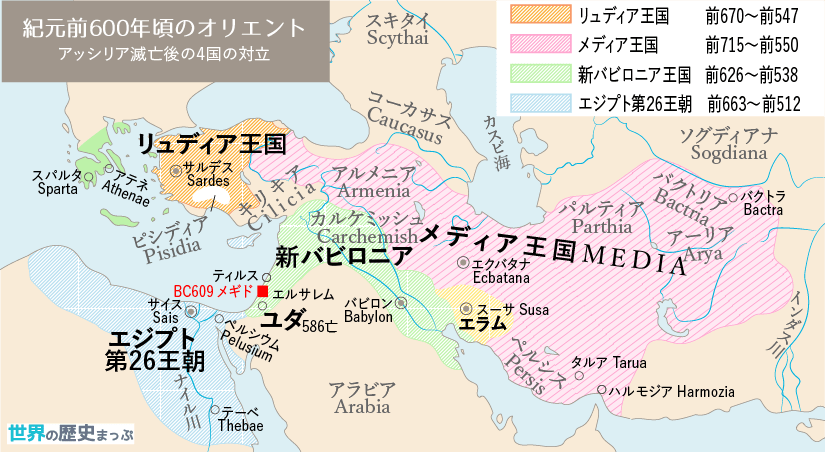

ユダヤ教が先鋭化し完全に一神教化していくのは、アッシリア帝国にイスラエル王国が滅ぼされ、支配階級がバビロンに捕囚されたBC6世紀以降のことである。その後、バビロンにいたヘブライ人は、アッシリア後継の新バビロニア王国を滅ぼしたアケメネス朝ペルシャ帝国(キュロス2世)によって救われ、イスラエルへ帰還し、神殿を再建する許しを得た。

ゾロアスター教との出会い

当時ペルシャの国教だったのがゾロアスター教(Zoroastrianism)である。ペルシャは支配下の諸国にゾロアスター教信仰を強制しなかったが、神の序列化はした。当然ユダヤ教は単一神教的なゾロアスター教の最高神アフラマズダーの下に組み込まれ、そこから影響を受けなかったはずがないのだが、これについては次回以降触れる。

今回はユダヤ教の一神教化の契機となったエジプトにおける宗教改革を見ていきたい。

エジプトのアメンホフ王が崇拝したアテンの神

以上に先立つこと数百年、BC14世紀のエジプトにごく短期間だが唯一神信仰が生まれた。エジプトは長く続いた大文明なので宗教も複雑多岐にわたるが、基本的には多神教もしくは単一神教であった。その風土へ突然変異のように一神教信仰を強制するファラオ(pharaoh)アメンホテプ4世(Amenhotep IV)が現れたのである。有名なツタンカーメンの父親である。

エトジプには国教という概念がない。ラー(Ra)とオシリス(Osiris)という男女の主神ペアはあったものの、イシス、ホルスなど他にも有力な神がいて、部族ごとに独自の神を奉じてよいことになっていた。

ところがアメンホテプ4世が父の3世を引き継いだとき、アムン神(Amun)を奉ずる聖職者集団の権勢が王家をしのぐほどになっており、政治介入も頻繁だった。4世はそれに業を煮やし、治世5年目 “宗教改革” に踏み切る。

今後、アテン神(Aten)以外の神は祀ってはならないというお触れを出すや、あらゆる偶像崇拝を禁止した。しかもアテンを祀れるのは自分のみであり、他の者はアメンホテプ4世を崇拝せよというのである。神殿をそれまでのテーベ(Thebes)から新都アクエンアテン(Akhetaten、後にアマルナ)へ遷すと、自らもアクエンアテン王と改名する。

そして他の神々の神殿を破壊し始める。聖職者や市民にとってはまさに青天の霹靂であった。以下、Ancient History Encychropediaから引用しよう。

The polytheism of the ancient Egyptians encouraged a world view where peace and balance were emphasized and religious tolerance was not considered an issue; there is not even a word directly corresponding to the concept of `religious tolerance’ in the ancient Egyptian texts. A hallmark of any monotheistic belief system, however, is that it encourages the belief that, in order for it to be right, other systems must necessarily be wrong. This insistence on being the sole arbiter of ultimate truth leads to intolerance of other beliefs and their suppression; this is precisely what happened in Egypt.

「エジプト人の多神信仰は平和と均衡を重んじる世界観を育み、宗教的寛容性など意識にも上らなかった(当時の文書に宗教的な寛大さを表することばは存在しない)。一神教信仰システムの特徴は、自らの正当性を証明するため、他の信仰を間違いだと決めつけなければならない点にある。自分たちの神が究極の真実を決めるのだから、他宗教には不寛容になり、それらを弾圧することになる。このときエジプトでも同じことが起きた。」

ユダヤ教への影響

そもそもアテン神というのは、ラーという超メジャーな太陽神から派生した太陽の化身だが、属性があいまいなマイナー神だった。それが、なぜかアクエンアテン王はぞっこんになってしまったのである。アクエンアテン王は、個人的な関心がある外国以外顧みず、外交よりもアマルナ内部の政治を重視した。内政においては力づくで王家を脅かすアムン聖職者集団を弾圧し、彼らの神殿を破壊し、その弱体化に注力した。

当時のエジプトはオリエント世界の覇者だったから、テーベなどの都市にはあちこちの同盟国や従属国から王族の子弟や民間人が人質に取られていた。その中には交易商や商売人も混じっており、そんな異邦人の間ではアテン神信仰はそれなりに定着したらしい。この中にヘブライ人(後のユダヤ人)もいた。

へブライ人の置かれた状況

ヘブライ人は元来、ラクダや家畜とともに各地を転々とする遊牧民(nomad)だ。彼らがカナンの地(イスラエル)に定住し始めた頃、カナン人とパレスチナ人が先住していた。しかもカナンはたびたび干ばつに襲われたらしく、生活は安定しなかった。いま風にいうならヘブライ人は大文明国であるエジプトへ出稼ぎにいかないと食っていけなかった。だからエジプトでは低賃金労働で奴隷まがいの生活を送っていたのではないかといわれている。

エジプト王家への憧れ

ところが旧約聖書には、アブラハムや、その子孫のヤコブ、モーセがエジプト王家とつながりを持つ身分だったという記述が豊富に見られる。そして世代を重ねるにつれ、エジプト王家に近づいていくのである。はじめに、アブラハムはエジプトの王に、自分の妻を妹と間違われるのだが、後に誤解が解けて妻を戻される。

ファラオの家臣たちも彼女を見て、ファラオに彼女のことを褒めたので、サライはファラオの宮廷に召し入れられた。アブラムも彼女のゆえに幸いを受け、羊の群れ、牛の群れ、ろば、男女の奴隷、雌ろば、らくだなどを与えられた。 (創世記第12章15-16節)

ヤコブは具体的に宮廷入りを許される。

お前をわが宮廷の責任者とする。わが国民は皆、お前の命に従うであろう。ただ王位にあるということでだけ、わたしはお前の上に立つ。(創世記第41章40節)

そしてモーセに至ると、宮廷の娘に拾われ、宮廷で養育されることになる。

明らかにエジプト王家へのコンプレックスが投影されている。だから旧約聖書の記述はヘブライ人がエジプト王家とつながりがあるという仄めかしに終始し、決定的な証拠は示さない(いや、示せない)。すべて仄めかし終わった時点で、神が登場し、モーセにエジプトを出て、Windowsへ行けと命じるのである。

願望としての救済・選民意識

ヘブライ人の置かれた不安定な状況を考えると、彼らが救世主(メシア)、約束の地、神の民などと言い出すのは自然に思える。すべて願望だからである。しかし用意周到にも、救済や建国の約束は「神との契約」に基づくという。ヘブライ人ではなく神が言い出しっぺという構えが用意されたのだ。ユダヤ教成立当初、これらの概念は即物的な(あるいは政治的な)ものであって、後世に解釈されるような精神(霊魂)上の意味はないとはいわないまでも、非常に少なかったように思われる。

こうして見ると、旧約聖書がヘブライ人とエジプト王家のつながりを仄めかした理由がわかってくる。ヘブライ人こそエジプト人の血縁であり、神に祝福された民だから、約束の地をカナン人やパレスチナ人から奪い、占有する正統性を保証されているのだ、という理屈である。

出エジプト記

さて、ヘブライ人は約束の地を目指してエジプトを出ることになるのだが、その真相は何だったのか?

想像するに、カウンター宗教改革の後、地下に潜伏した生き残りアテン信仰者(もしかしたら行方不明になったアクエンアテン王自身)が、ヘブライ人を味方に引き入れた可能性が考えられる。「アテン一神を信仰するなら汝らにカナンの地を与える」と約束してクーデター計画に参加させた。しかし計画は失敗に終わり、ヘブライ人は慌てて遁走した・・・、カナンの地に “アテン教国家” を樹立するために・・・?

精神分析のフロイトが晩年に書いた『モーセと一神教』によれば、有名な旧約聖書の出エジプト記(Exodus)はアクエンアテン崩御後、エジプト王朝がアテン神を棄て、再度多神教世界へ復帰を遂げる過程でエジプトを追われたモーゼと一族の記憶を書き記したものなのだという。

先ほどの記事から再度引用しよう。

Freud recognizes that the Cult of Aten existed long before Akhenaten raised it to prominence but points out that Akhenaten added a component unknown previously in religious belief:

“He added the something new that turned into monotheism, the doctrine of a universal god: the quality of exclusiveness”. (Moses and Monotheism, 1939)

「フロイトは、アクエンアテンが至高の存在へ持ち上げる遥か以前からアテン神を奉ずるカルト集団が存在していたことを認識しつつ、彼がそれまでになかった宗教信条を付加したと指摘する、『王は普遍的な神という教義、そこに内在する排他性という契機を宗教史に付け加え、それが後に一神教へ変わっていくのである』」

|

モーセと一神教 (ちくま学芸文庫) [ ジークムント・フロイト ] 価格:1,296円 |

![]() 出エジプト記によれば、モーゼ(Moses)に率いらたヘブライ一族は辺境の地カナーン(Canaan、現在のパレスチナ周辺)を目指す途中、シナイ山(Mount Sinai)でヤハウェに出会い、十戒(Ten Commandments)を授かって神と契りを結ぶことになる。ヘブライ人がイスラエル王国を築くのはBC11世紀に入ってからである。

出エジプト記によれば、モーゼ(Moses)に率いらたヘブライ一族は辺境の地カナーン(Canaan、現在のパレスチナ周辺)を目指す途中、シナイ山(Mount Sinai)でヤハウェに出会い、十戒(Ten Commandments)を授かって神と契りを結ぶことになる。ヘブライ人がイスラエル王国を築くのはBC11世紀に入ってからである。

十戒による倫理的乗り超え

それはともかく、ユダヤ民族にはバビロンに繋がれる以前に、このアクエンアテン治世の経験があったことは確実だろう。その経験は出エジプト記における十戒により暴力の次元から倫理戒律へ昇華されている。排他性の契機に自覚的であるが故の戒律(トーラー)主義なのだと思う。おそらくこれがユダヤ思想の原点である。

しかし皮肉なことに戒律主義の理想で乗り超えられないのが彼らの置かれた現実だった。せっかく建国したイスラエル王国はソロモン王(Solomon)の時代、早くも分裂してしまう。その理由を学者は、富の偏在(所得格差)、重税、重労働、特定聖職者集団との癒着(利権政治)に求めている。

いまと少しも変わらないではないか。逆にいえば、人間の政治はこの時代からちっとも進歩していない証拠である。むしろエジプトの多神教世界の方が平和で安定的で高く評価できるくらいだ。

一神教問題の本質は政治と経済

アクエンアテンの突然の宗教改革の本当の意図がどこにあったかはわからない。確実なのはフロイトの指摘するように、「普遍」という意識の芽生えと、「普遍」を浸透させるための「排他性」という欲動の胚胎である。

「普遍」なら誰にでも備わっているはずである。エジプトの例でいえば、アムン神にもアテン神にも通用するのが普遍性のはずである。ところが、結果は暴力的弾圧であった。これは後の人類史のひな形になっている。

普遍を唱える人間は必ず暴力的な排除へ向かう。逆に言うなら、普遍の光背を背負うことで暴力が正当化され、暴力に伴う罪意識を緩和する(神の名の下に人間はただ勝てばよく、倫理的な責めから解放される)。

それが人間世界の掟のようになり、究極の人間の政治性となったことは、20世紀がいやというほど目撃した通りだ。人間はいまもこれを乗り越える政治技術を有していない。政治の世界に “技術革新” はなぜか存在しないのである。AIの神を開発しても同じことを繰り返しそうで怖い。

以上のように一神教の問題は結局、宗教を超えて政治の問題、経済の問題である。「普遍」という思想を現代風に言い換えればグローバリズム、世界標準になる。「排他性」の問題は資本主義そのものである。なぜなら資本主義とは市場を排他的に占有する運動だからだ。自由だ、ボーダレスだはすべて外装に過ぎない。

それでは社会主義や共産主義はどうだったのかという声が聞こえそうだが、それらは中央に「普遍」と「排他性」を集約する分配(疑似王政)システムに過ぎない。

千年王国と全体主義

資本主義も共産主義も究極的には同じ一神教システムの産物だ。どちらも一なる統合、地上における普遍(理想)の実現を目指す。聖書のヨハネ黙示録によれば、イエスの再臨後に選ばれし者たちは「千年王国」の住人となって神の国の建設にたずさわる。そして最終的には神によって天国へ救済されるはずだ。このような事の成り行きは神の意図であり、キリスト教ではこれをプロビデンス(providence)と呼ぶ。

政治に置き換えれば、プロビデンスの実現は国家を超越した全体主義を志向する。当世のリベラルたちが多様性や包括性(inclusiveness、人種差別や性差別のない全員参加)を言いつのるれば募るだけ、彼らは自己矛盾に陥り偽善的にならざるをえない。原理的に多様性を認めないのが一神教なのだから。

ブックガイド

古代史

著者はローマ帝国史の専門家。深い教養に基づいて「世界史は現代史」を読みやすく書いてくれる人。世界史を学ぶには格好の入門書だと思う。

ローマ人には周辺民族に比べてNo.1の要素は何もなかったが、帝国経営に長けていた。そのマネジメント能力を買っている。日本人と似ているとも言っていて、オリジナルを生み出す力は弱いが、そこから洗練させ上質なかたちにする能力が高い、土木などの基礎技術力があって古代のあの時代に欧州各地に水道を通してしまったなどと指摘している。

|

価格:1,944円 |

|

興亡の世界史 地中海世界とローマ帝国 (講談社学術文庫) [ 本村 凌二 ] 価格:1,468円 |

一神教

一神教

|

一神教とは何か キリスト教、ユダヤ教、イスラームを知るために (平凡社新書) [ 小原 克博 ] 価格:885円 |

![]()

|

一神教と国家 イスラーム、キリスト教、ユダヤ教 イスラーム、キリスト教、ユダヤ教 (集英社新書) [ 中田考 ] 価格:820円 |

![]()

|

一神教の起源 旧約聖書の「神」はどこから来たのか (筑摩選書) [ 山我哲雄 ] 価格:1,944円 |

![]()

ディスカッション

コメント一覧

まだ、コメントがありません