【西洋倫理学1】ヴィルトゥスの変遷に見る「力」と「徳」の伝統

よくヨーロッパ文明はギリシャ・ローマ文明を母胎とするといわれる。そのことが具体的にわかる例としてラテン語のヴィルトゥス(羅virtus⇒英virtue)の変遷を取り上げたい。ヴィルトゥスは西洋倫理学の基本概念であるだけでなくキリスト教神学の枢要概念でもある。

ヴィルトゥス(virtus)の変遷

まずvirtueの身元を確かめよう。

The ancient Romans used the Latin word “virtus” (derived from “vir”, their word for “man”) to refer to all of the “excellent qualities of men, including physical strength, valorous conduct, and moral rectitude.” The French words “vertu” and “virtu” came from this Latin root. In the 13th century, the word “virtue” was “borrowed into English”.

ラテン語のヴィルトゥス(virtus)を語源として、中世フランス語vertu(中世イタリア語virtu)から13世紀に借用されたのがvirtueだという。ヴィルトゥスそのものは「人間」を意味するvir(PIE語根もvir)を語源とする。ラテン語で人間を表わすことばには、virとhomoの2つがある。英語で両者の違いを表わせば、

The word vir is a manly creature associated with vis (“strength”), whereas homo means “man the species.”

となる。ホモ(homo)は生物学的な人間であるのに対し、ヴィル(vir)は力(vis)を持つ「男の中の男」だ。ヴィルトゥスとはこのような力が生む「男らしさ」だ。肉体の剛健さ、行動の勇敢さ、人格の清廉さなどが人間の優れた資質として評価されるのである。

だから、ヴィルトゥスは人間が生まれながらに持っている素質や才能とは違う。むしろそれらをもとに本人が自分で作り上げる能力(徳)である。

武の精神から文武両立へ

それにしても、なぜローマはそこまでヴィルトゥス(男らしい人間)を尊敬したのだろう?

端的にいえば、強いからだ。ローマ帝国は武人が築いたといって過言ではない。軍功を上げた将軍や兵士はローマ市民の鏡であり誇りであった。

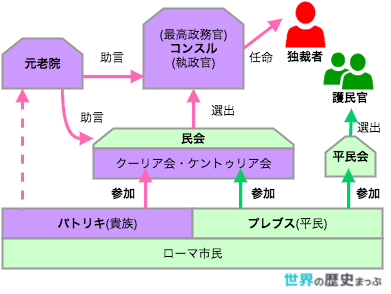

ただローマが版図を広げていくに従い、武人を称揚していた価値観に変化が生まれる。王政期ローマの武張った社会(地図の濃い緑)は、ローマが諸国を併合し帝国化していく過程で、共和政を経て、最終的には帝政に移っていった。

共和政の政体は貴族と市民の合議制社会であって、武人中心の社会ではない。政治家にも知識階級にも武勲や軍事知識だけでなく、哲学や学芸に根差す精神的権威が求められるようになる。

ギリシャ思想の接合

ローマ人はリアリストなのでメタフィジカルな思考が苦手だ。キケロなどギリシャに通暁した知識人は、武張ったヴィルトゥスの不足を補うために、プラトンやアリストテレスの道徳・倫理に関するアレテー思想(希arete、英excellence)を借用した。

アレテーをヴィルトゥスと翻訳することで、王政ローマ伝来の「武の価値」と、ギリシャ由来の「徳の価値」を同じヴィルトゥスに埋め込み、ローマ人の “文武両道” のセルフイメージ(アイデンティティ)に結び付けていったのである。

こうして文武両道に化けたヴィルトゥスだったが、演説の名手だったキケロは改めて原点の確認を求めるかのように、次のように力説する。

But virtus usually wards off a cruel and dishonorable death, and virtus is the badge of the Roman race and breed. Cling fast to it, I beg you men of Rome, as a heritage that your ancestors bequeathed to you. All else is false and doubtful, ephemeral and changeful: only virtus stands firmly fixed, its roots run deep, it can never be shaken by any violence, never moved from its place. With this virtus your ancestors conquered all Italy first, then razed Carthage, overthrew Numantia, brought the most powerful kings and the most warlike peoples under the sway of this empire.(Philippic 4.13)

我々がつねのように残酷にして不名誉な死を免れるのは何ゆえか?ヴィルトゥスあればこそである。ヴィルトゥスこそローマ民族とその血族の証なのだ。ローマ人諸兄よ、この父祖の遺産を堅く護り継ごうではないか。他はすべて紛いもの、疑わしきもの、はかなく変転せざるをえぬもの。ただヴィルトゥスのみが堅く動かず、深く根を張り、いかなる暴力にもたじろがず、あるべき場所をけっして去らない。我が父祖たちはこのヴィルタスをもってイタリア全土を征服し、カルタゴを打ち倒し、ヌマンティア(スペイン)を落とし、最も猛き王ら、最も戦闘的国民らを、この帝国の膝下に従えたのである。(フィリッピカ第4演説)

これは日本でいえば大和魂の鼓舞に近い内容だ。

こうしてギリシャ哲学の加勢を得たヴィルトゥスは徳目の一大伽藍を形成していく。それをまとめたのが以下の図だ。

ヴィルトゥスの変遷

ローマ帝国が正式にキリスト教を国教として受け入れると、ヴィルトゥスの世界にも一挙に、ヘレニズム世界の知的遺産(新プラトン主義、ストア派、ユダヤ教やキリスト教の教父思想)がなだれ込み、武の精神伝統はカトリック教会の色に染まっていく。

登場人物で整理すると次のような流れになる。これはそのまま西洋の倫理・道徳思想史の骨格でもある。

アレテー(希arete、英excellence)

プラトン

人間倫理の基本として四元徳<思慮・勇気・節制・正義>を措定した。

- 賢慮(羅prudentia⇒英prudence)は善のイデアを認識する理性の徳

- 勇気(羅fortitudo⇒英 fortitude)は理性に従って行動する意志の徳

- 節制(羅temperantia⇒英temperance)は欲望に適切なあり方に制御する徳

- 正義(羅iustitia⇒英justice)は理性の制御の下、他の3つの徳の間に支配と従属の関係を築き、魂全体の秩序と調和を保つ徳

- アレテー(徳)を通じて人間の魂(精神)を、神々を含む宇宙全体の秩序や調和の中に位置づけようとする古代ギリシアの典型的な考え方を示す。

アリストテレス

『ニコマコス倫理学』の黄金の中庸(英Golden Mean)

- アリストテレスは師匠プラトンの基本概念を継承しつつ、徳の過少と過多はどちらもよくないので、時と場合に応じてバランスを取ることが大事だとした。

- 理想(イデア)主義者プラトンと現実(合理)主義者アリストテレスの面目の違いがよく表れている。

ヴィルトゥス(羅virtus⇒英virtue)

建国~王政期・・・男らしさや力を信奉する武の価値観

建国~王政期・・・男らしさや力を信奉する武の価値観- 共和政以降・・・キケロをはじめ多くのローマ知識人がギリシャ由来のアレテーを接合

キリスト教的ヴィルトゥス

プラトン・アリストテレスの四元徳がベースにある。四元徳の考え方は古代後期の新プラトン主義者やストア派によって地中海世界に広まり、ギリシャ教父に受け入れれると、キリスト教的世界観との融合が図られるようになった。

ローマ帝国がキリスト教を国教化して以降、四元徳の議論はヒエロニムスやアウグスティヌスらラテン教父を通じてローマ世界に浸透し、ヴィルトゥスの概念と融合されていった。

トマス・アクィナス

- 枢要徳(羅virtudes cardinales⇒英cardinal virtues)・・・ギリシャ的四元徳のキリスト教的解釈の伝統を総合した。

- 対神徳(羅virtudes theologicae⇒英theological virtues)・・・枢要徳の目指す至福=究極原因(神)に至るために必要な徳として、とくに愛徳<羅caritas⇒英charity>、信仰<羅fides⇒英faith>、希望<羅spes⇒英hope>の3つを切り離して対神徳とした。

| Virtue | 意味 | Vice |

|---|---|---|

| Chastity(Castitas) 貞操 | Purity, abstinence | Lust(Luxuria) 色欲 |

| Temperance(Temperantia) 節度 | Humanity, equanimity | Gluttony(Gula) 暴食 |

| Charity(Caritas) 慈愛 | Will, benevolence, generosity, sacrifice | Greed(Avaritia) 貪欲 |

| Diligence(Industria) 勤勉 | Persistence, Effort, ethics | Sloth(Acedia) 怠惰 |

| Patience(Patientia) 忍耐 | Forgiveness, mercy | Wrath(Ira) 憤怒 |

| Kindness(Humanitas) 親切 | Satisfaction, compassion | Envy(Invidia) 妬み |

| Humility(Humilitas) 謙譲 | Bravery, modesty, reverence | Pride(Superbia) 高慢 |

トマス・アクィナスのヴィルトゥスに関する思索

西洋思想史はつねにギリシャ思想とキリスト教思想の接合もしくは調整という側面を持つが、13世紀ドミニコ会の神父トマス・アクィナス(Thomas Aquinas)はその典型的存在だ。

西洋思想史はつねにギリシャ思想とキリスト教思想の接合もしくは調整という側面を持つが、13世紀ドミニコ会の神父トマス・アクィナス(Thomas Aquinas)はその典型的存在だ。

彼は50歳直前に亡くなったにもかかわらず膨大な著作を残し、初期キリスト教教父らの神学を批判的に受け継ぎつつ、そこへアリストテレスのアレテー思想を違和感なく取り込んだ。いわばニコマコス倫理学の枢要徳に「洗礼」を施すことで、キリスト教独自の対神徳と接合することに成功したのだ。

この点について、次の文献を参考にしながら具体的に見てみよう。

善い行為を生み出す習慣

上にも少し書いたが、アクィナスは徳とは知性の習慣の一部だと考えた。徳は善い行為を生み出す習慣なのである。

たとえば、歯周菌が就寝中に悪さをしやすいという正しい知識を得た人が、朝起きてすぐ歯磨きをする習慣を身につけたとする。この場合、正しい知識が歯磨きという行いに結びつき、善い行為を生む徳となったのである。

ところが、正しい知識を得ても朝に歯を磨かない人もいる。面倒なのかどうでもいいのか、とにかく知識⇒習慣というプロセスを欠いている。この人の場合、知識は徳になっていない。つまり、正しい知識を徳といえる安定した状態へ持っていくには習慣化の努力が欠かせないのである。

人間的徳と対神徳の区分

一般に、徳(virtues)は、知性を基体とする知性徳(羅virtutes intellectuales、英intellectual virtues)と、欲求や情念を基体とする倫理徳(羅virtutes morales、英moral virtues)に分かれる。

これらは人間が社会生活(活動的生)を営む上で必要な人間的徳である。徳は「善い行為を生む習慣」だから、この習慣が社会生活を超え出てもっと大きなもの、高いもの、そして究極原因(神)に向かうとき、活動的生とは次元の異なる精神生活(観想的生)が生まれる。その支えとなるのがキリスト教の対神徳(羅virtutes theologicae、英theological virtues)である。

といっても対神徳は、種も仕掛けもないところから新たに作り上げされた徳目ではない。下の表にまとめたように、信仰とは何かを問う中で自然と3つが浮かび上がり、選び取られたのだろう。

| <知性徳> | 意志と無関係(限定的意味の徳) | 意志と関係(端的な意味の徳) |

|---|---|---|

| 思弁的知性 | 知恵(sapientia) 直知(intellectus) 学知(scientia) | 信仰(fides) ⇒対神徳へ分離 |

| 実践的知性 | 技術(ars) | 思慮(prudentia) |

| <倫理徳> | 対人 | 対神 |

|---|---|---|

| 知性的欲求(意志) | 正義(iustitia) | 愛徳(caritas) ⇒対神徳へ分離 |

| 感覚的欲求- 欲望的能力(vis concupiscibilis) | 節制(temperantia) 快を求め苦を避ける欲望・感情を制御 | なし(対神は感覚次元を超越している) |

| 感覚的欲求- 気概的能力(vis irascibilis) | 勇気(fortitudo) 大胆と恐れの相反を制御 高邁(magnanimitas) 希望と絶望の調整 穏和(mansuetudo) 怒りの制御 希望(spes) ⇒感覚次元を超える部分を対神徳へ分離 | なし(対神は感覚次元を超越している) |

ところで、なぜ対神徳は3つなのだろうか?以下を典拠とするからだという。

Nunc autem manet fides, spes, caritas, tria haec; maior autem ex his est caritas.(The Vulgata、ウルガタ-ラテン語訳聖書)

And now these three remain: faith, hope and love. But the greatest of these is love.(1 Corinthians 13:13)

このように、いつまでも存続するものは、信仰と希望と愛と、この三つである。このうちで最も大いなるものは、愛である。(コリント人への手紙13:13)

アクィナスの比喩によれば、究極原因(神の領域)は「家の中」である。ギリシャ以来の伝統が凝縮された4つの枢要徳はこの家の扉についた「ちょうつがい」だ(ちなみに、枢要のcardinalの語源はcardoで、回転の軸や跳躍の支点を意味する。ちょうつがいは理にかなったメタファー)。

人間はちょうつがいを使って「扉」を開く。人間の活動的生を司る倫理徳が、この「扉」である。いざ「家の中」へ踏み込んでもいきなり究極原因(神)が見いだせるわけではない。神の恩寵(gratia)を頼りに、人間に分け与えられた理性を駆使して徳(virtus)を磨き、徳を力(virtus)としながら、究極原因と向き合い、願わくば一なる境位に達するを目指すのである。

この「家の中」における霊的探求(キリスト教用語では観想的生)の力(virtus)となるのが対神徳(愛徳・信仰・希望)なのである。

参考書籍

2017年に出版されたばかりの概説書。冷たい解説ではなく著者のアクィナスへの熱い思いが全編に横溢しているため読みやすい。とくに前半の枢要徳と対神徳のくだりは勉強になる。

|

トマス・アクィナス 理性と神秘 (岩波新書) [ 山本芳久 ] 価格:928円 |

![]()

マキャベリのヴィルトゥ(virtu)思想

アクィナスから数百年が経つと、近代に直接つながる思想が現れ始める。15世紀フィレンツェに生まれた外交官マキャベリ(Niccolò Machiavelli)は、一般的に定着したマキャベリズム(目的のためには手段を選ばない強権政治)のイメージとは異なり、本来はヴィルトゥ(virtu、virtusに由来する中世イタリア語)を重んじる共和主義者である。

しかしマキャベリは政治家であり、現実を優先せざるをえなかった。当時イタリア半島は未曽有の混乱状態にあり、ローマ教皇領の周囲には都市国家や小国が乱立し、その統一的支配を目論む外国勢力が絶えなかった。

とくにマキャベリに衝撃を与えたのが、フランス(ヴァロワ家)と神聖ローマ帝国・スペイン(ハプスブルク家)がイタリア半島の覇を競って戦端を開いた「イタリア戦争」だった。その時々で他勢力の介入を受けながら、両者は実に半世紀以上もの間イタリアで闘い続けたのだ。

愛国者のマキャベリにとって外国勢力が侵略介入してくるのは度し難い事態である。何が何でも統一を成し遂げる強い君主が要る!彼が強い君主に求めたのが、ローマ皇帝や軍人の栄えあるレガシーたるヴィルトゥだったのである。

マキャベリの政治思想

マキャベリの政治論は非常に現実的である。

たとえば『政略論』(ローマ史論)で、さまざまな政治体制を比べ、王政、民主政、その他と比べて最良の政体は共和制だと述べる。しかし共和政には唯一最大の弱点がある。有事における意思決定の遅さである。議会でもたもた審議し軍事行動に出るのが遅れれば、敵に先手を打たれてたり、先に攻め込またりするリスクが高い。敗ければ元も子もない。

独裁官のような強い君主

しかし、とマキャベリはいう。古代の共和政ローマはこの遅滞性を認識していた。共和体制の弱点を補うために、非常事態に当たって、すべての最終意思決定権を持つ独裁官(dictator、英語dictatorの語源)を任命する制度を持っていた。

以下のマキャベリの言明は、非常事態(対外戦争に留まらず、国難に際しての内政改革も含む)への対応に限定してなされている点に注意が必要だ(これを悪意に拡大解釈すれば、専横的なマキャベリズムというレッテル貼りが可能になる)。

新しい国家の設立、または旧制度の徹底的な改革は、一人の人間が単独でなすべきことである。(中略)その人物が王国を打ち立てたり、あるいは共和国を作るのに、どのような非常手段を取り上げようとも、道理をわきまえた人ならば、とやかくいってはならないものだ。たとえその行為が非難されるようなものでも、もたらした結果さえよければ、それでいいのだ。(『政略論』)

要するに共和国は理想のあり方だけれども、それは平時の体制であって、共和政を実現するステップとして、まず独裁権を行使しうる強力なリーダーシップが必要だといいたいのである。世襲制の君主国なら慣例に従えればよく国家統治は容易だが、メディチ家のように新しい君主の場合は、そうはいかない。

君主国の基礎は法律と武力

君主国の土台は何か?

よい法律とよい軍隊である。これはクルマの両輪のようなもので、どちらが欠けても国はうまく回らない。よい軍隊とはあてにならない傭兵や外国兵の混じった混成軍ではなく、完全自前の自国軍を意味している。

君主は法律その他に関わることなく、ひたすら軍事に執心しなければならない。さもなければ国を失うからだ。

君主の悪徳

生き残ることが第一である以上、綺麗ごとで国は統治していかれない。

一つの悪徳を行使しなくては、自国の存亡にかかわるという容易ならぬばあいには、汚名などかまわずに受けるがよい。というのは、全般的によく考えてみれば、たとえ美徳のようにみえることでも、これを行なっていくうちに自分の破滅に通ずることがあり、他方、一見、悪徳のようにみえても、これを行なうことによって、自分の安全と繁栄とがもたらされるばあいがあるからである。(『君主論』)

君主の持つべき資質

では、慣例を持たない新たに出来た君主国の君主は何に頼ればいいのか?

それは、気まぐれな運(fortuna)を味方につけるほどの力量(virtu)である。ここで先ほどの独裁官の話が生きてくる。君主は独裁権を委ねられた古代の独裁官と同じだ。

マキャベリによれば、古代ローマが独裁官に火急の際に軍事大権を委ねたのは、ひとえにその者のヴィルトゥを信認したからなのだ。ヴィルトゥを持つ人間ならば独裁権を委ねてよい。

つまり新興国家の長たるメディチ家に対して、古代ローマ人のヴィルトゥス、強者の精神をもつ君主にたれと鼓舞しているのである。

君主がいくら徳(ヴィルトゥ)に優れていたとしても、よい軍隊を組織せず使いこなせないなら、その徳に一文の値打ちもない。むしろ国のためには悪徳さえも行使うる武の精神(ヴィルトゥス)こそが肝要である。

私は、用意周到であるよりはむしろ果断に進むほうがよいと考えている。なぜなら、運命の神は女神であるから、彼女を征服しようとすれば、うちのめしたり、突きとばしたりすることが必要である。運命は、冷静な行き方をする者より、こんな人たちに従順になるようである。(『君主論』)

政治思想をカトリック教会から引き離したマキャベリ

注意すべき点はマキャベリが宗教的な大義名分を意図的に避けている点だ。そういう意味で、中世カトリック教会が徳性の強調に傾けたヴィルトゥを、古来の武の精神へ引き戻した思想家といえるかもしれない。

プラトンやアリストテレス以来、必ず神学や倫理学とセットで論じられてきた政治は、マキャベリの冷徹なヴィルトゥ論によって、神父や哲学者の軛から放たれ、初めて現代的なリアルポリティクスの領域へ入ったことになる。

逆にいえば、ヴィルトゥスは宗教から戦争まで語りうる広い守備範囲を持つ重要な概念だったということだ。

virile・・・男らしい、生殖能力のある、男盛りの(最も原義をとどめている)

派生語にvirility、virilescence、virilization、virilescence

virago・・・英雄的な(男勝りの、高圧的な)女性(ラテン語の原義は女戦士)

virtuoso・・・名手、巨匠、名人、大家

派生語にvirtuosity

world・・・virがゲルマン語のwerに変化、そこから形成されたことば。原意は「人間存在」「地上界」「現世」。

君主論の新訳

その昔、岩波文庫版を読んだときは非常に読みづらかったが、この新訳は読みやすい。

|

価格:864円 |

![]()

ヴィルトゥスの具象化

マキャベリとほぼ同時代のヴァチカンでは新プラトン主義が一世を風靡し、ギリシャ的理想世界とキリスト教的精神の調和を具象化する美術作品が生まれた。その代表例が、ヴァチカン宮殿の「署名の間」を飾る枢要徳と対神徳をモチーフにしたラファエロのフレスコ画群である。

「署名の間」を飾るラファエルのフレスコ画群

「署名の間」は天井画と側壁画で構成される。

天井画は4つの寓意画(神学、哲学、法、詩)で構成される。神学と哲学は真に、法(正義)は善に、詩は美に対応し、人間精神の根本である真・善・美の三理念を図像化している。

側壁画は天上の寓意画をさらに物語化するよう教皇に要請されラファエロが描いたフレスコ画だが、これらには西洋文化のエッセンスが凝縮されているといって過言でない。

- 法(広い意味でのヴィルトゥス)に対応する「枢要徳」(The Cardinal Virtues)・・・円天井と壁が接する、ルネットと呼ばれる半月部分にラファエロが描いたフレスコ画。3人の女性が勇気(あるいは忍耐)、慎重さ、自制の枢要徳を表わしている。

- 神学に対応する「聖体の論議」(Disputation of the Holy Sacrament)

- 雲の上の天上界にはアーチの上に父なる神、アーチ内部の中央にイエスキリスト、左にマリア、右に洗礼者ヨハネ。左右には旧約聖書の族長、予言者、新約聖書の使徒らが座っている。

- 地上界では秘跡(サクラメントのひとつユーカリスト)に関する議論が交わされている。聖祭壇(聖体の象徴)を中心に法王、司教、神学者ら。左端頭部がフラ・アンジェリコ、聖祭壇の近くで足元に書物を置いているのがフレスコ画の依頼者である教皇ユリウス2世。右側、中央右寄りに詩人ダンテなど。

- 哲学に対応する「アテネの学堂」(The School of Athens)

- 詩に対応する「パルナッソス山」(The Parnassus)

英語のvirtue

ヴィルトゥは最初vertuとして英語に入り、virtueとなった。virtueからは、virtualとvirtuousの2つの形容詞が生まれた。後者は「徳のある」「立派な」ということで原義を濃厚に残しているが、virtualは違う。バーチャル・リアリティのバーチャルで、「もどき」という意味だ。「そのものずばりでないが、本質(実質)はそうである」。仮想現実は仮想であって現実ではないが、現実の本質を持っている(と考えられている)。

「美徳」と「もどき」?その違いはどこから来るのか?

つづきは、以下の記事に書いたので参照されたし。

ディスカッション

コメント一覧

まだ、コメントがありません