【文化の重層性11】サクラメント・ゲルマンvsユダヤ・共苦思想

今回はカトリック教会のサクラメントについて説明する。サクラメントはたくさんの種類があって全部見ていくとキリがないので洗礼とユーカリストにフォーカスを絞る。

その後、ユーカリストを手がかりに、ゲルマン民族のユダヤ的思想との格闘、そしてキリスト教と東洋思想の意外なつながりについて考えてみたい。

カトリック教会のサクラメント

サクラメント(sacrament、秘蹟)とは聖書に記述のあるイエスの事蹟。それがなぜ重要なのかといえば、受肉したイエスそのものが神の恩寵(恵み)だと考えられてきたからだ。わざわざ見えない神を地上で「見える化」してくださった、というわけである。

それぞれの事蹟は古代の宗教儀礼に根差している。東方正教会などでは現在でもギリシャ語のミステリオン(mysterion)と呼ぶように(また日本でも秘蹟と訳されているように)、サクラメントには秘儀的、秘教的要素が多く含まれいる。

7つの典礼

カトリック教会で行われている7大サクラメントは以下の通り。プロテスタントは簡素化しているので洗礼と聖餐しか行わない。

- 洗礼(Baptism)

- 堅信(Confirmation)

- 聖餐(Eucharist、ユーカリストとも)

- 赦しの秘蹟(Penance、Reconciliation)

- 病者の塗油(Anointing of the Sick、Extreme Unction)

- 叙階(Holy Orders)

- 婚姻(Matrimony)

洗礼

コトバンクから重要な部分を抜粋しておこう。

キリスト教会で行われる入信の儀礼。川や教会堂内に設けられた水槽に全身を浸すもの(浸礼),手で頭に水滴をつけるもの(滴礼),手もしくは容器を用い水を注ぐもの(灌水礼)などの方法がある。(世界大百科事典)

バプテスマの意味を単なる入会式の意味から解放し、より深い神学的意味づけを与えたのは使徒パウロである。彼は、バプテスマの儀礼を、キリスト・イエスの死にあずかるバプテスマとしてとらえ、死にあずかるものはキリストの復活にもあずかることができるとした。それまでの「浸水」および「潔め」から、キリストによる「新生」の意味への転換は、このようにしてパウロによって打ち出されたのであるが、パウロは、バプテスマが礼典として呪術的形式に陥ることを厳しく戒め、バプテスマを通してキリストとともに死んだものが、いかにキリストとともに生きていくかに、信仰者の実存をみようとした。(世界大百科事典)

水による潔めの儀礼はキリスト教だけに限らず、古今東西の諸宗教にも認められ、とりわけ東方の密儀宗教においては洗礼によって再生の神々との神秘的合一が成就され、信徒は悪魔のもたらす火の災害を免れ、神の救いにあずかることができるとみなされる・・・。(日本大百科全書)

インドのヒンドゥー教では,河川が豊穣・祓浄の源泉として神聖視され,とりわけガンガー(ガンジス)川の水はすべての死者の魂を昇天させる浄化力があると信じられた。(世界大百科事典)

洗礼(baptism)は秘儀宗教のイニシエーション(initiation)に相当する。イニシエーションとは非公開の宗教に参加を表明すること(参加を許されること)を意味する。参加を許されても、内部で一定のランクに昇格しなければ秘儀中の秘儀は知らされない。キリスト教には表向きこのような区別は存在しないが、本当のところはうかがい知れない。

洗礼は神道の禊(みそぎ)の儀式に似ている。汎地球的に見られる起源の古い宗教儀式のひとつだ。

聖餐(ユーカリスト)

ユーカリストは単なる供食の儀式ではない。イエスの血に関わる問題だから。まず、コトバンクから基本的解説を引用する。

イエスが最後の晩餐でパンと葡萄ぶどう酒をとり「これはわたしの身体わたしの血である」と言い、新しい契約(新約)として弟子たちに分け与えたことに基づく儀式。パンと葡萄酒を会衆に分かつ(二種陪餐)。聖体拝領。(大辞林)

有名な最後の晩餐(Last Supper)は新約(New Testament)の元となった大事な食事であり、このとき聖別されたパンとワインはヨーロッパの食卓の中心を占めるまでに至った。

ミサと聖体拝領

ユーカリストの原義は神への感謝だが、聖体拝領(Holy Communion、単にCommunionとも)とは何なのか?

聖体とはパンをイエスの肉体に見立て、ワインをイエスが磔にかかって流した血に見立てたものを指す。かなりグロテスクなイメージだ。後述するが、このグロテスクさが重要なのだ。

カトリック教会では神への感謝を捧げる集会をミサ(mass)と呼ぶ。ミサでいちばん重要なのが聖体拝領の儀式だ。いまは形式化されているが、本来なら拝領者全員がワインとパンを食し、イエスとの霊肉の一致、拝領者相互間の一致を確認していた。拝領者(信者)相互の結束を固めるからcommunionと呼ばれる。

仲間になることを「同じ釜の飯を食う」という。聖体拝領も基本は同じ釜の飯だ。この儀式は何かを模倣しているのではないか。

それはおそらくこういうことだ。

聖体拝領の人類学的起源

食べるということは命を殺めるということである。この自然界の掟は動かせない。

太古のむかし人間はか弱かった。武器をもたず、まともな社会もできていない状態で野生を生き抜くのは命がけだった。戦いの相手は肉食獣である。文字通り「食うか食われるか」だったのである。

人間は強い獣に恐怖や畏怖の念を抱いたろう。自然に動物を崇拝する気持ちが生まれたのではないか。おそらく最初に神になったのは、狼、獅子、鷲などの強い動物である。

神々は血に飢えていた。情け容赦なく捧げものを要求した。それは小動物であったかもしれないが、子どもが人身御供になることもあった。

そんな時代が何千年続いたかはわからない。人間は武器を発明し、徒党を組み、チームプレーで動物を追いつめる技術を開発しながら、動物への恐怖を克服する。そうなると崇拝の対象も強い動物から村や部族の長に、先祖の英雄に、そして国家の王に、さらには超国家の唯一神へと移り変わっていった。

供犠と贖罪

供犠(sacrifice)とは神にささげる人間や動物のことだ。ライオンが仕留めた鹿を食らうように、聖体拝領の参加者はホスチア(薄いパン)を食べ、ワインを飲む。それは神に “狩られた” イエスの生肉であり、流れ出た血である。

この儀式は感謝というよりも、負い目を払しょくするための贖罪行為だと思われる。参加者全員で罪を共有することにより、一人ひとりの恐怖感を薄めるのだ。

この負い目に起因するのか、キリスト教では盛んに罪の贖い(redemption)ということをいう。イエスの犠牲により人類の罪が贖われたと心底感じているなら、どうして教会組織を作って神に恐怖して “武装” する必要があろうか。

共苦と血の浄化

人間は生まれ落ちたときから、何かを恐れ、苦悩する。19世紀の作曲家ワーグナーは、カトリック教会という強大な “武装” を一部解除した近代という時代に、人間精神のあやうさを感じていた。彼は強烈な愛国者だったから、民族の血の問題がネックになることを心配していた。血は人間の基本的情念の源であり、”合理性” で解消できないからだ。

人間は生まれ落ちたときから、何かを恐れ、苦悩する。19世紀の作曲家ワーグナーは、カトリック教会という強大な “武装” を一部解除した近代という時代に、人間精神のあやうさを感じていた。彼は強烈な愛国者だったから、民族の血の問題がネックになることを心配していた。血は人間の基本的情念の源であり、”合理性” で解消できないからだ。

ワーグナーは、急激な近代化がヨーロッパ人(”アーリア人”)の精神(ガイスト)にもたらす危機を “ユダヤ的なるもの” の浸透に仮託して批判している。

たとえば、「汝自身を知れ」という文章で次のように言う。

・・・金銭支配は絶え間なく進歩する文明の担い手によって、精神的な、それどころか道徳的な力と見なされている。彼らに言わせれば、「信用」、言い換えれば詐欺や損失に対して、この上なく周到に考え抜かれた保証を行うことによって維持されている人間相互間の誠意というフィクションが、失われた信仰の埋め合わせをしているのである。そうした信用の恩恵のもとでどんなことが起こっているかを私たちは現に見聞しているのだが、そのことについてユダヤ人にだけ責任を押しつけようとする傾向が見られる。確かにユダヤ人は、私たちが能なしである分野において達人である。もっとも無から金銭を産みだす技を発明したのは私たちの文化である。

近代社会の決定的動因のひとつは「信用」に基づく金融制度だ。近代金融の主体を担ったのはディアスポラの改宗ユダヤ人たちだった。彼らは “人間相互間の誠意というフィクション” を巧妙に編み出し、”失われた信仰の埋め合わせ” をすることで今に通じる資本主義社会の基礎を作り上げた。

ここでワーグナーは「だからユダヤ人たちが悪い」とユダヤ人にぜんぶ罪をかぶせているのではないだろう。その証拠に、”ユダヤ的なるもの” を助長したのは、アーリア人が生みだした “無から金銭を産みだす技” だと自己批判しているではないか。

パルジファルという思想劇

そんなワーグナーは最後の作品となった「パルジファル」(Parsifal)にユーカリストを登場させている。

The Eucharist is celebrated in the first act of Parsifal, but with a twist. In his 1881 essay “Heroism and Christianity,” Wagner wrote the purpose of the Eucharist―the transformation of wine and bread into the blood and body of Jesus Christ―was to purge Aryan blood of miscegenation with lower races. After the decline of the Aryan race through degradation of its blood, the Eucharist offered an “antidote” to the poison of Jewish blood. Jesus himself was purged of his tainted Jewish blood. That clarifies the final line of the opera’s text, “Redemption to the Redeemer!” Jesus himself must be redeemed; that is, purged of Jewish blood.

パルジファルの第一幕ではちょっと風変わりなユーカリストが祝われる。1881年のエッセイ “Heroism and Christianity” の中でワーグナーはこう言う。ワインとパンをイエスの血と体に変容させるユーカリストの目的は何か?下等人種と混血して穢れたアーリア人の血を清めることだ。血の劣化でアーリア人が堕落してしまった以上、ユダヤの有害な血に対する解毒剤はユーカリストしかない。そしてワーグナーは、イエス自身、聖餐を通じてその穢れたユダヤの血を清めたのだ、という。これがオペラの最後の(謎多き)科白「贖い主に贖いを!」に込められたワーグナーの真意なのである。贖い主イエス自身が贖いを受ける、つまりイエス自身のユダヤの血を消し去る必要があったわけだ。(※訳注:最後の科白は通常「救い主が救われた!」と訳すようだが、文脈を考え、敢えてこのように訳した。)

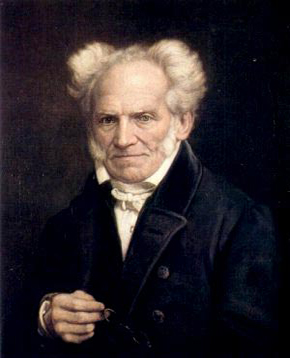

Wagner adopted the idea of “Aryan Christianity” from Arthur Schopenhauer and wrote the quest for the grail as its symbolic theme in 1849.

ワーグナーは「アーリア人のキリスト教」というアイディアをショーペンハウアーから借用し、聖杯の探求物語として象徴的に語ることに決めたらしい。

ワーグナーは、ユーカリストによる汚された血の浄化というモチーフを持ち出すことにより、”ユダヤ的なるもの” をガイストの次元から血の次元へ置き換える。血の穢れがガイストを頽廃させたというのだ。

では、ワーグナーの深く私淑していた哲学者ショーペンハウアーが「アーリア人のキリスト教」というとき、何がキリスト教を “非アーリア” 化したと考えていたのか?それが問題となってくる。

この問題を考えるためには、パルジファルのプロットを先に紹介しておいた方がいいだろう。

物語は中世スペインのモンサルバート城を舞台に展開する。十字架上のキリストの血を受けた聖杯を守る騎士団の王アムフォルタスは、妖女(ようじょ)クントリーの愛欲に迷って魔術師クリングゾルに重傷を負わされ、騎士団は没落の一途をたどるが、「清き愚者」パルジファルがさまざまな遍歴を経て「同情」を知り、老騎士グルネマンツに導かれてアムフォルタスとクントリー、そして騎士団を救済する。この神秘的な物語には最晩年のワーグナーの宗教観・世界観(キリスト教を題材としているが東洋思想の影響も強い)が如実に現れ、音楽も穏やかな外見にかかわらず『トリスタンとイゾルデ』以上に急進的なスタイルで書かれている。

ここで「同情」と書かれている部分は「共苦」(ドイツ語でMitleid)と訳されるべきではないかと思う。英語ではpity(またはcompassion)と訳される。そう、仏教の慈悲だ。

この共苦の思想こそ「東洋思想の影響」と呼ばれているものの正体であり、ショーペンハウアーの辿り着いた本来あるべき「アーリア人のキリスト教」である。

ショーペンハウアーの「認識」と共苦の思想

ショーペンハウアーによれば、宇宙の本質は「意志」である。「意志」の本質は「ただ生き続けたい」という欲求だ。その盲目的な生の衝動が現象化した時空間が人間の産み落とされる世界だ。

ショーペンハウアーによれば、宇宙の本質は「意志」である。「意志」の本質は「ただ生き続けたい」という欲求だ。その盲目的な生の衝動が現象化した時空間が人間の産み落とされる世界だ。

「意志」の目的は生き続けたいだけで、意味や目的はない。「意志」にとって個々の人間の悩みや死などどうでもいい。

人間はこのような盲目的な生衝動に支配されている。そこに人間の「自由意志」など存在しない。それは人間の作り出した幻想である。

ところが、とショーペンハウアーはいう。人間にはただひとつ自分の自由にできるものがある。「認識」である。

人間は「認識」を通じて「意志」の生衝動を牽制し、制御することができる。この「認識」による諦念、闇雲に生きる欲動の抑制、もっと理想的にいえば、生きる意欲の停止こそ、ショーペンハウアーの見出した人間の本当の意味での主体性である。それは「一切皆苦」の世界把握に基づき「解脱」を目指す仏教にとても近い境地だ。

ショーペンハウアーは主著『意志と表象としての世界』で次のようにいっている。

In truth it is not Judaism with its panta khala lian, but Brahmanism and Buddhism that in spirit and ethical tendency are akin to Christianity. The spirit and ethical tendency, however, are the essentials of a religion, not the myths in which it clothes them.

Therefore I do not abandon the belief that the teachings of Christianity are to be derived in some way from those first and original religions. … This faith stands in contrast to the false, shallow, and pernicious optimism that manifests itself in Greek paganism, Judaism, and Islam.

キリスト教の精神や倫理的志向は “すべて良し” のユダヤ教に近しいのではなく、バラモン教や仏教に近しい。宗教の本質は、それがまとった神話の衣装にあるのではない。あくまでも精神と倫理的志向に存する。

したがってキリスト教の説くところがインドの古い宗教に発することを私は信じて疑わない。・・・インドの信仰の拠って立つところはギリシャの異教、ユダヤ教、イスラム教に明らかな、偽りで浅薄で有害でさえある楽観主義とはまったく違っている。

ヘブライ語で、直訳すれば “everything was very good”。これは旧約聖書創世記の天地創造最後の部分を指している。And God saw everything that he had made, and behold, it was very good. And there was evening and there was morning, the sixth day.(Genesis 1:31)

神はお造りになったすべてのものを御覧になった。見よ、それは極めて良かった。夕べがあり、朝があった。第六の日である。(創世記第1章31節)ショーペンハウアーの「意志」の世界観から見れば、神の創造物すべてを無前提に良しとするユダヤ教は楽観的に過ぎ、物質主義に偏していることになる。

個体化の原理と原罪

ショーペンハウアーは、現代人には耳の痛いことをズバッと言ってのける。

人間は自分がかわいい。自分を特別だと思いたい。自分に襲いかかる不幸や苦悩を他者のせいにし、社会のせいにする。これを「個体化の原理」と呼ぶ。ショーペンハウアーによれば、そんなものによりかかって生きるのは、荒れ狂う海に小舟で漕ぎだすようなものだ。

「認識」から省察すれば、人間の不幸や苦悩や悪行は、すべて彼(彼女)の本質から流れ出している。不幸や苦悩や悪行の原因は人間自身の側にある。究極的には人間の至上の罪とは、彼(彼女)が生まれてきたことそれ自体なのである。

これがキリスト教の教える原罪の意味であり、インドのヴェーダの中核を成す、ウパニシャッド哲学の “tat tvam asi”(梵我一如)の意味である。梵我一如の果てに、人間が最後の報酬として得るものは何か?「

汝は二度と生まれ変わらなくてよい」という慰めである。

聖人と共苦

人間を突き動かして苦悩や悪行に走らせるもの、それが何が何でも生きようとする「意志」である。この「意志」の勝手をねじ伏せるには禁欲や苦行を行うしかない。それに成功した人々を聖人と呼ぶのである。

聖人は「個体化の原理」(俗にいうエゴ)が弱っているから、ごく自然に他者の苦しみを他者ともに苦しむことができる。単なる共感や同情を超えて他者の苦しみを共有する。これを「共苦」という。ショーペンハウアーはキリスト教がユダヤ教の外套を脱ぎ去った裸の姿を現したとき、そこに残るのはアガペー、すなわち「共苦」(慈悲)思想だと考えたのである。

聖者の境地に立てば、ユダヤ教など「共苦」思想にたてつく下賤な宗教に過ぎない。ユダヤ教が悪びれもせず前提に置いている、現世に生きんとする強い意欲の肯定、霊魂の価値を認めない物資主義的で楽観的な世界観が、せっかくキリスト教がインドから掴み取った「共苦」思想と対立するのだ。

もうおわかりだと思うが、ショーペンハウアーは「共苦」思想にユダヤ教の唯物的楽観主義を対置することで、実は当時の欧米を覆いつくそうとしていた近代的世界観、イデオロギーを批判しているのである。似たような資質をもつワーグナーが感化を受けないはずがない。

「アーリア人」の意味

つまり、ショーペンハウアーやワーグナーにとって「アーリア人」とは特定の人種を指す概念ではなく、インドから「共苦」の思想を受け継いだキリスト教の最もよい精神を守る人々(ガイスト)を指す。

1000年に及ぶ形骸化したカトリック教会の支配体制を壊したのは、宗教改革の震源地だったドイツだった。カトリックと癒着して民を苦しめたとしてルイの王政を斃したのはフランスだった。そうやって自由になったはずの近代人が、なぜキリスト教の本然(アガペー=共苦)へ復帰することなく、”すべてよし” のユダヤ的唯物論へなびいてしまったのか?

この共苦と “すべてよし” の違いを、ショーペンハウアーやワーグナーはアーリア人とユダヤ人の血の違いとしてシンボライズしたのである。

参考記事: イエスは仏教僧イッサだった?!

空前の悲劇へ

でも、だからといってワーグナーやショーペンハウアーが人種差別主義者だったことにはならない。彼らが “ユダヤ的なるもの” に託したのは一種の自己批判である。

いみじくもショーペンハウアー自身が、人間の苦悩や悪行の原因は「意志」に任せて闇雲に生きようとする自分自身にあると言っていたではないか。カトリックもルイ王朝も結局は “アーリア人” であり、自分たちの写し鏡ではないか。

ワーグナーは、もはやパルジファルのような「愚かなる賢者」に託さなければ、キリスト教の「共苦」を語りえないと思ったのかもしれない(その点では『白痴』を書いたドストエフスキーを彷彿とさせる)。フランス人のようには左翼思想になじめないドイツ人の精神は、それほど “近代”(彼らの自意識の中では “ユダヤ思想”)に追いつめられ苦しんでいたのである。

ワーグナーの後、その音楽と思想に心酔し、ワーグナー家と親しく交わるようなったヒトラーという男が、文字通り、ユダヤの血の粛清を敢行する。ヒトラー自身はワーグナーたちの “アーリア人” 概念を人種の優劣の問題に置き換え、”新たな人類” の創造を推進しているつもりだったらしい。その考え方はどこかゲルマン民族が共有する北欧神話の終末観(ラグナロク)、リセットの思想を思い起こさせる。

ショーペンハウアーを介してインド哲学の真髄まで達したはずの西洋的「共苦」思想は、すんでのところで空前の蛮行に転化してしまったのだ。なんという悲劇だろう。

永遠の「ユダヤ問題」

「ユダヤ問題」が西洋文明の軛であることはいまも変わらない。それは世界をモノと見なす思想のことなのだ。

戦後のドイツ人は贖罪意識にさいなまれ、もうショーペンハウアーやワーグナーのように本音を語れなくなってしまった。彼らの感じるユダヤ的なる人間観との相克、ユダヤ的唯物思想への違和感は今後もくすぶり続けるだろう。気の毒な話である。

しかし “ユダヤ的なるもの” は現代社会の規範として経済や政治の世界を覆っている。その意味では日本人にもけっして他人事ではない。

補説:ユーカリスト・聖杯伝説・パルジファル物語のミトラ教起源説

ワーグナーやショーペンハウアーは以下のことを直接知らなくても、鋭い直覚で真相(東方起源)を嗅ぎつけていた可能性があるのではないか。

↑のページから重要と思われる部分を抜粋する。

ユーカリストの起源

「パンと赤ワインの秘儀」は、ミトラの秘儀の一つであり、ローマ帝国時代の西方ミトラ教だけでなく、その後継者である東方ミトラ教(明教)やシーア化した宗派(バーバク教など)にも継承された。

(1)ミトラは、アーリマンの攻撃で荒廃した大地をよみがえらせるために、聖牛の供儀を行い、聖牛の血をクラテールと言う容器にためた。ミトラは、クラテールを月に運び、夜露に混ぜて大地にまき、大地(四元素)と明性を清め再生させた。

(2)ミトラは、天界へ還る前に十二名のマギたちと聖餐をとり、十字の刻みの入ったパンを食べ、赤ワイン(聖牛の血)を飲んだ。

聖杯(Grail)の語源

この語源は、『ヘルメス文書』の第四文書に登場するギリシア語クラテールκρατηρであると言う説がある(エリアーデ)。第四文書は、プラトンの『ティマエウス』と関係する記述であり、ミトラ教の教義を反映しているとされる文書である。これには、次のように記されている。

神は大きなクラテールを愛智で満たしてから地上に下ろした。それから使者を遣わして、以下のことを告知させた。「このクラテールに自らをひたせ、それをなし得る者たちよ。クラテールを下されたお方のもとへと上昇できると信じる者たちよ。何のために生まれてきたかを認識した者たちよ」。この告知を聞いて、愛智の洗礼を授かった者たちは、霊知を授かり、完成者になった。なぜなら、彼らは霊知を授かったからである。

聖杯伝説

もっとも完成された物語は、ドイツ人の恋愛詩人ヴォルフラムの『パーシヴァル』である。ヴォルフラムは、フランス・プロヴァンス地方で、キヨーなる人物(おそらくは吟遊詩人)からパーシヴァル伝承を聞き、それを物語にして1212年に『パーシヴァル』として発表した。ヴォルフラムの物語の特徴は、東方的要素が質量両面で圧倒的だと言う点である。この理由として、学者たちは、次のような論拠を示している。このうち、(1)から(4)は事実として認知されている。

(1)この時期、十字軍戦役を通じて、ヨーロッパにスーパーシーア派と陶酔型スーフィズムの教義が大量に流れ込んだ。

(2)この時期、東方ミトラ教の分枝であるボゴミール=カタリ派が最盛期を迎えていた。

(3)スーパーシーア派、陶酔型スーフィズム、ボゴミール派は、いずれもミトラ教の分枝であり、ミトラの秘儀を継承している。

(4)聖杯伝説の起源は、キリスト教ではない。(なぜなら一二世紀以前には存在しない。)

完全な愚者(Perfect Fool)パルジファル

パーシヴァルは、「完璧な愚者」The Perfect Foolと呼ばれている。それは、母がパーシヴァルに料理用鍋の兜をかぶせ、おもちゃの槍をもたせたからである。彼の母は、愚かな少年がシチュー鍋の兜をかぶり、おもちゃの槍を持って騎士ごっこをしていると見れば、誰も真剣勝負を挑んでこないだろうと考えて、このような格好をさせたのであった。

パーシヴァルの愚かさは、敵意のなさ、お人よしなまでの純粋さ・善意の象徴である。これは成熟・開花すると、真の愛智に変わり、触れるものすべてを清め、敵意・害意・嫉妬心・闘争心を消滅させる不思議な光を放つようになる。冥府において、ミトラがアーリマンを改心させたのも、この不思議な愛智の光である。

このエピソードは、悪を温和さ・寛容さによって調伏し、天真との結びつきを回復させることで全体との調和を回復させるべきであると言うミトラの教えを象徴している。しかし、これは、悪に対するきわめて高等な対処の仕方であるがゆえに、たいへん高い霊性が要求される。ただの愚者と言わず、「完璧な」愚者と呼んでいるのは、「完全な愚者」の道において、中途半端は命取りだからである。「完全な愚者」の道は、大マニの奥義だけでなく、老子の無為自然の道やガンジーの非暴力主義にも見られる。この高度な教えだけが、地球が一つになろうとしている今日、諸宗教の対立を解消する唯一の力を持っている。

ディスカッション

コメント一覧

まだ、コメントがありません