過去の人気記事、プッシュしたい記事にテコ入れしています。

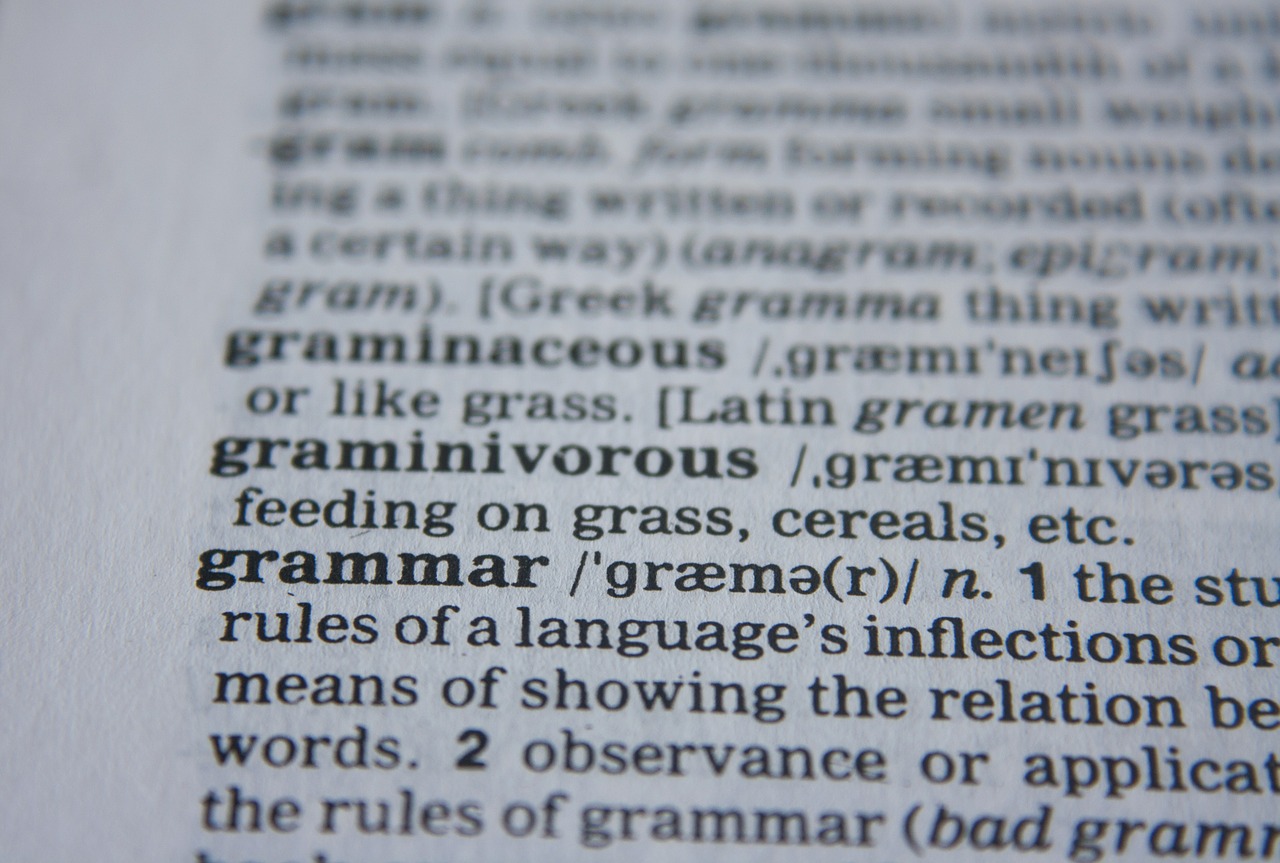

2019.6.25更新:英語の肝は句動詞

学校英語の被害者のひとりとして、英語のやまとことば部分の重要性を強調したいと思い、ノルマン・コンクエストの項を追加しました。英仏は兄弟国家、永遠のライバル関係にありますが、最初に綾をつけたのは生粋のフランス人ではなく、北欧からノルマンディー地方に定住していたノルマン人でした。古代にイギリスを侵略したアングロサクソン人が、巡り巡って同じような北方系のノルマン人に侵略されるという皮肉です。

句動詞は、イングランド庶民の支配層への反感や対抗心、祖語への愛着がないまぜになって育んできた口語的表現なのです。彼らの心の機微に触れます。だからこそ外国人学習者にとってはいちばん厄介な代物であり、「一大征服目標」なのです。

2019.2.26更新:「愛」の狭さが気になります

現代の「愛」は性愛次元に押し込められ、とても窮屈なのではないかと思います。これは日本に限らず世界的な現象で、いわゆる世俗化の結果です。「神」を退治して科学とお金に任せたのはいいけれど、世俗化の進行とともに失われたものがたくさんあるのです。「愛」のいろいろも例外ではありません。

2019.2.4更新:リベラルな現代と深くつながる社会主義の悪平等思想

何となくリベラルな「何でも平等主義」ほど気持ち悪いものはありません。社会正義の元ネタを提起したカトリック司祭は、当時流行り始めていた社会主義者の悪平等主義への警鐘として社会正義を言い出したのです。ところが後のリベラルは司祭のモチーフをすっかり捻じ曲げてしまいました。きょうびのリベラルが社会主義者である証左のひとつです。

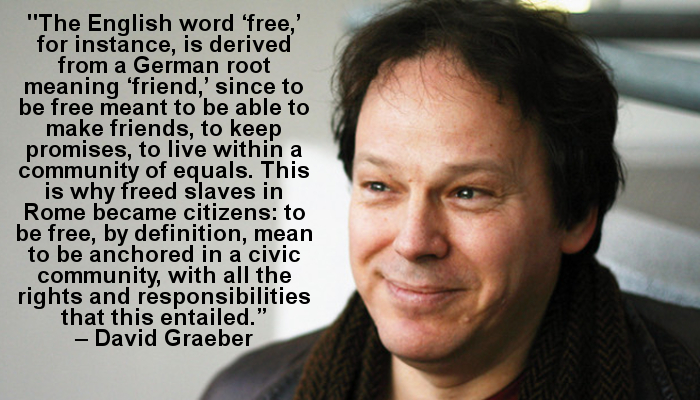

2019.2.3更新:様々な貨幣論

国家否定のアナーキスト(グレーバー)と社会主義者(マルクス)の貨幣論と、ニュートラルなハラリの貨幣観。金属主義(素材の価値が貨幣の価値)と表券主義(政府保証があれば貨幣は素材を問わず価値を持つ)の対立は現代にも引き継がれています。

2019.1.27更新:マネーと一神教の起源を探るヒント

ブログ主の関心はつねにこのマネーと一神教をめぐって動いています。

以下の三記事を大幅に拡充しました。語源学をやりながら、宗教と金融も勉強できるお得なシリーズとなっています。

2019.1.27更新:宣教師が告げた近代史の幕開け

以下の芥川龍之介の「神神の微笑」に関する記事を改訂しました。

日本史は世界史と切り離して見てはいけません。明治維新後の150年、戦後の80年といった輪切りはダメ。関が原あたりで日本は世界の近代史に取り込まれたと言っていいでしょう。

そんな視点から見ると、芥川の作品の背景になっている16世紀末の宣教師の進出は重要な契機です。ここに民族の基本である宗教観の相剋が現れているからです。