【語源学】シュガーはサンスクリット発アラブ経由のラテン系語彙

ものの名前は発祥地にちなむものが多い。シュガー(sugar)はその代表と思われる。今回はシュガーの語源を辿ると、砂糖の伝播ルートがわかるというお話である。

シュガーの語源で辿れる砂糖の伝播ルート

late 13c., sugre, from Old French sucre “sugar” (12c.), from Medieval Latin succarum, from Arabic sukkar, from Persian shakar, from Sanskrit sharkara “ground or candied sugar,” originally “grit, gravel” (cognate with Greek kroke “pebble”).

The Arabic word also was borrowed in Italian (zucchero), Spanish (azucar, with the Arabic article), and German (Old High German zucura, German Zucker), and its forms are represented in most European languages (such as Serbian cukar, Polish cukier, Russian sakhar).

sugarの直接の出元は古フランス語のsucreだが、さらに元を遡っていくと、それがそのまま砂糖の伝播ルートを示している。

英語

←古フランス語(ヨーロッパ大陸)

←ラテン語(ローマ帝国)

←アラブ語(正統カリフ)

←ペルシャ語(アケメネス朝)

←サンスクリット語(マガタ国マウリア朝)

と、最終的に起源はインドのシャルカラ(sharkara)に到達する。

さとうきび(sugarcane)そのものは南太平洋(ニューギニア島)原産といわれるが、さとうきびを甘味料(濃縮、糖蜜など)にする技術を開発したのはインド(マガタ国)だという。

Its Old World home was India (Alexander the Great’s companions marveled at the “honey without bees”) and it remained exotic in Europe until the Arabs began to cultivate it in Sicily and Spain; not until after the Crusades did it begin to rival honey as the West’s sweetener. The Spaniards in the West Indies began raising sugar cane in 1506; first grown in Cuba 1523; first cultivated in Brazil 1532.

- アレクサンダー大王の軍がインドで「蜂蜜でない蜜」に驚いたとある。ヨーロッパの伝統的甘味料は蜂蜜なのだ。

- アラブ人がシチリアやスペインを征服し、さとうきびの栽培を始めるが、ヨーロッパ人が本格的に砂糖を知るのは十字軍の遠征時代だった。

- 16世紀、スペイン人が西インド諸島の植民化を進め、キューバでさとうきびの栽培に成功すると、ポルトガルがブラジルで大規模なプランテーションを始めた。

砂糖の歴史

- インドのマガタで砂糖の原型sharkara(さとうきびを絞ってつくる発酵ジュース)がつくられたのは2500年ほど前。

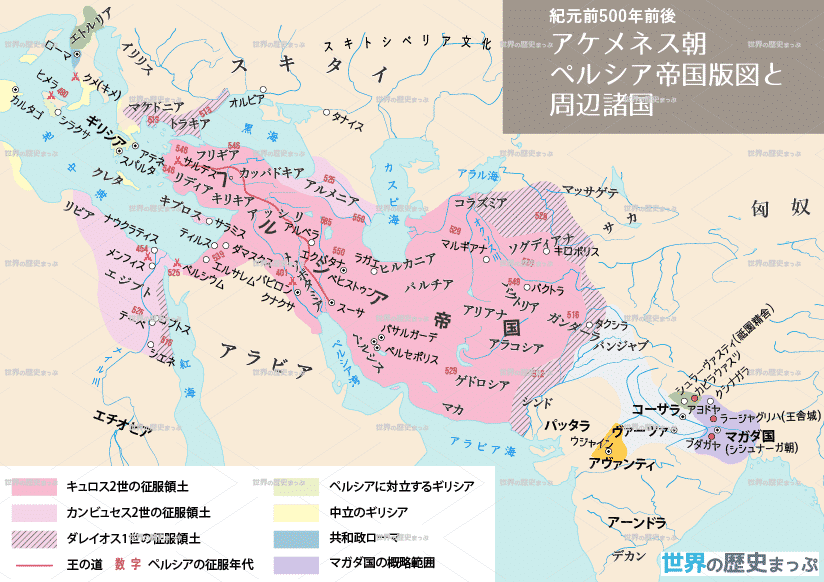

- Wikipediaの「砂糖」によれば、アケメネス朝ペルシャのダレイオス1世がインド遠征時にさとうきびをペルシアに持ち帰り、国家機密として輸出と栽培を独占したという。

- そのアケメネス朝を滅ぼしたアレクサンダー大王の軍はガンジス河岸で現地人が甘い発酵ジュースを飲んでいるのを見て「蜜蜂の助けを借りないで蜜をもたらす葦がある」と記録した。おそらく彼らがヨーロッパに初めてさとうきびをもたらした。

- さとうきびの絞り汁は放っておくと発酵する。これを発酵前に精製し、固体(結晶)化する技術を発明したのは、AD7世紀初頭のササン朝ペルシャだった(shakar)。精糖技術は砂糖の長期保存と運搬を可能にし、重要な交易物資にした。

- アラビア半島でイスラム教勢力が勃興してササン朝を滅ぼすと、さとうきびの栽培技術と精製技術(sukkar)は、イスラム帝国の拡大とともに西はトルコから、エジプトなどの北アフリカ、地中海、イベリア半島へ伝播した。

- 砂糖はアラブ商人の手でシルクロードを経て中国や遠く日本の王朝にも伝わった。

実利論(アルタシャーストラ、Arthaśāstra)に登場する砂糖

アルタシャーストラは、マガダ国マウリヤ朝初代チャンドラグプタ王(BC340-293年)の宰相兼軍師だったカウティリヤ(BC350年-283年)が書いたとされる帝王学の書。アルタを実現するため王たる者のとるべき方策を多岐にわたって論じている。

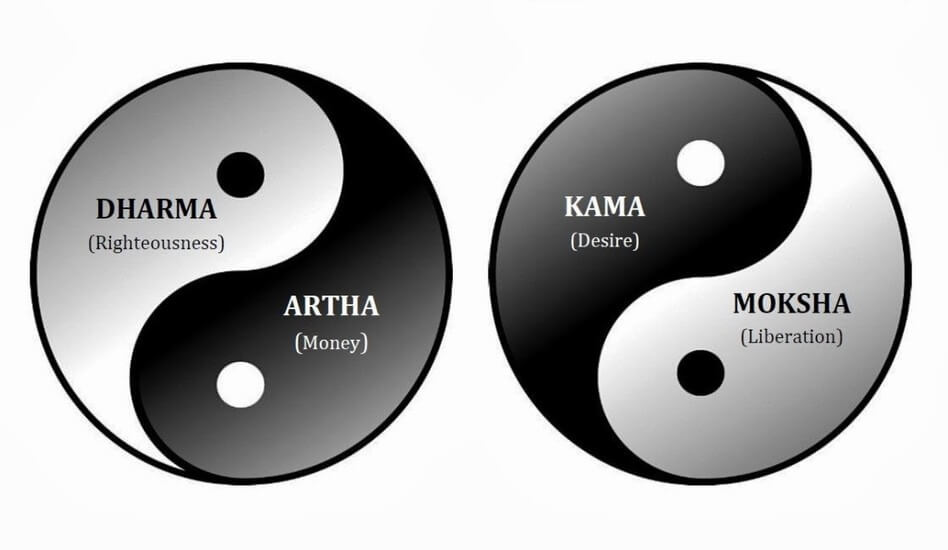

古代のインド人の人生観は3つの柱で成り立っており、これはそのひとつアルタ(富、artha)を扱ったもの。他の2つはカルマ(欲、kharma)とダルマ(法、dharma)である。アルタシャーストラでは「アルタはダルマの根であり、カルマはその果である」ことから、アルタを最重視している。

現代的にいえば、安定した政治と経済(アルタ)があってこそ、法や秩序(ダルマ)が保たれ、人々の生活(カルマ)が満たされるという考え方になろうか。

アルタを実利と訳すと関係性がわかりにくい。人間は生きていく上で苦しんでばかりいたら何のために生きているかわからない。だから、楽しいく生きる(カルマ)ために働き、富を蓄積する。これがアルタである。ただ、むやみに働き、蓄財すれば「自分よし」の社会になって堕落する。だから、ダルマによって制御する必要がある。ルール、掟、秩序である。

これらの3つの究極目的はモクシャ(解脱、moksha)である。現代風にいえば、究極の自己実現である。これら4つを合わせてプルシャルタ(purshartha)と呼ぶ。

カルマを満たす調味料

Wikipediaによれば、アルタシャーストラに登場する甘味料には、一番純度の低いグダ(guda)、キャンディの語源とされるカンダ(khanda)、最も純度の高いサルカラ (sarkara) の3種類の砂糖に関する説明が記載されているという。

最初に出てくるグダというのは一般にジャガリィ(jaggery、ポルトガル語)と呼ばれる精製されていない茶褐色の塊状の甘味料だ。主にヤシの樹液(またはさとうきび)から作られる。いまでもインドや東南アジアでふつうに食されている。

キャンディの伝播ルートも砂糖に近いがドラヴィダ起源か?

ate 13c., “crystallized sugar,” from Old French çucre candi “sugar candy,” ultimately from Arabic qandi, from Persian qand “cane sugar,” probably from Sanskrit khanda “piece (of sugar),” perhaps from Dravidian (compare Tamil kantu “candy,” kattu “to harden, condense”).

キャンディの場合も、インド→ペルシャ→アラブ→ヨーロッパという伝播ルートだが、その起こりはサンスクリット語よりドラヴィダ語(タミール語)にあるという。マガタではなく、南インド辺りの食べ物だったのかもしれない。

ちなみにドラヴィダ人はインダス文明の担い手だったといわれ(アーリア人侵入前の)インド原住民で、言語も文化も多様だ。

釈迦の時代の豊かな食生活(甘味料も豊富)

砂糖とは直接関係ないが、ブッダの生きていた時代、すでに甘味料は豊富にあったということだ。食卓は多彩な食材とスパイスに彩られていた。基本的にインドは豊かな大地なのだ。

参考記事:釈尊の食事

調味料には、砂糖キビの濃縮液、糖蜜、粗糖、グラニュー糖などの「砂糖類」、蜂蜜と葡萄液から作られる「蜜」、シンドゥ産の塩、海水塩、ビダ塩、硝酸塩、ホウ砂、塩分を含んだ土から採れた塩などの「塩類」、砂糖キビの汁、糖蜜、砂糖キビの濃縮液、ジャンブーの果汁、パナサの果汁などを原料とした「酢」、亜麻仁油、ニンバ油、クシャ油、マンゴー油、カピッタ(ウッド・アップル)油、胡麻油、クスンバ油、マドゥーカ油、イングディー油などの「油類」がありました。

権威の象徴かつ戦略物資となった砂糖

- 十字軍を通じてヨーロッパに砂糖がもたらされると、ヨーロッパ人は、アラブ人同様、それを稀少な薬品と見なした。砂糖は選ばれた者だけが口にできる富と権威の象徴となった。

- この高く売れる薬品はヨーロッパ人を魅了し、アラブ人のサラセン帝国領地以外の場所で砂糖をつくる願望を生んだ。国王や教皇はさとうきびの栽培適地探しを後押し、大航海時代が始まる。

- 15世紀なかばポルトガルのヘンリー王が、西アフリカのギニア湾岸でアフリカ人の奴隷狩りを開始すると、その数十年後に大西洋のマディラ諸島、カナリア諸島などに奴隷がさとうきびをつくり砂糖に精製するプランテーションが開かれた。

- さらにポルトガルは南米ブラジルを植民地にし、アフリカから大量の奴隷を送り込む。16世紀にはブラジルは砂糖の一大生産地となった(現在も世界最大の砂糖産出国)。

三角貿易の中心産品

この後にスペイン、フランス、イギリスと同様の手法が開拓される。悪名高い三角貿易(triangular trade)の始まりだ。

イギリス本国での砂糖の普及

現在アクセスできなくなってしまった関連サイトから一部引用しよう。

16世紀末まで、英国の一般的な甘味料はハチミツだった。(中略)

「sweetmeat」という聞き慣れない単語がある。「甘い肉」のことではない。16世紀から19世紀まで、砂糖食品をさす、ポピュラーな言葉だった。

たとえばシュガーコーティングされたアーモンドなどのナッツ、またはハーブ類をブレンドした砂糖の塊などである。これらは薬局で、薬として売られていた。(中略)英国で砂糖が本格的に普及するのは、17世紀後半、ピューリタン革命以降、カリブ海沿岸で英国の植民地が増えて輸入に頼らずに済むようになってからである。(中略)

砂糖の消費が拡大したのは、1650年前後に誕生したという「コーヒーハウス」によるコーヒーや紅茶の普及であった。

当初舶来品であった砂糖は、チャールス2世妃キャサリン・オブ・ブラカンザが、実家のポルトガルから持参した紅茶と出会う。砂糖と紅茶、いずれも16世紀 から17世紀にかけて、王侯貴族しか口にできない品物であった。

しかし紅茶に砂糖を入れて飲む習慣は、18世紀には農民層にまで普及する。18世紀中旬、英国人はフランス人の8倍砂糖を消費していた。19世紀には、300年前まで輸入に頼っていた英国が、南米で産出した砂糖をヨーロッパに輸出するほどになっていた。その時代では、砂糖はごく普通の調味料になっていた。

ちなみに、sweetmeatのmeatは現代では「肉」の意味だが、本来の意味は「食品」である。

“a sweet thing to eat,” Old English swete mete; see sweet (adj.) + meat (n.).

甘味をめぐる欲望

砂糖の歴史を調べていくうちに、以下の歴史学者ユヴァル・ハラリ氏のシニカルなコメントが思い出された。

アメリカ人がダイエットに費やすおカネがあれば、貧困にあえぐ人々の腹を満たす食べ物がぜんぶ買えてお釣りがくるというのである。

貧困は、ある意味、砂糖をめぐる欲望が作り出したといえるのだ。

ディスカッション

コメント一覧

まだ、コメントがありません